目次

はじめに

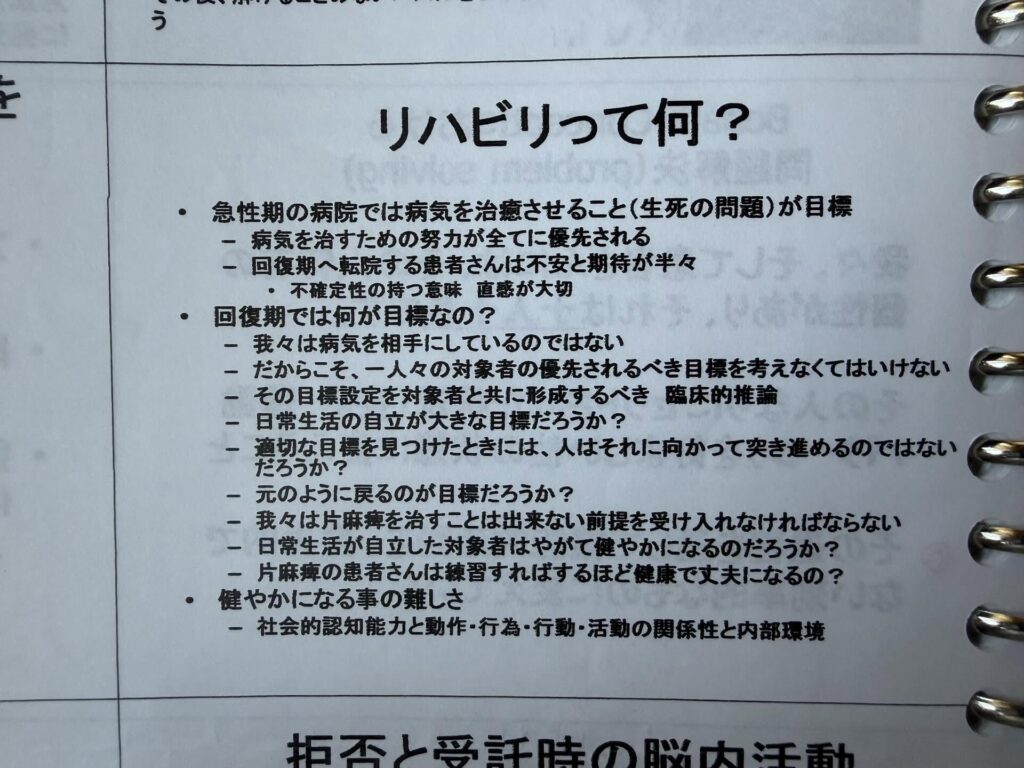

「リハビリ=病院で受ける訓練」

または

「リハビリの時間だけがリハビリ」

多くの人が、そんなイメージを持っているのではないでしょうか。

確かにリハビリという言葉は、脳卒中や骨折など病気やケガをしたときに「機能を取り戻すための訓練」という意味で使われてきました。

しかし、実際に患者さんやそのご家族と関わっていると、リハビリは訓練だけでは十分だと感じる場面がとても多いのです。

リハビリは、ただの運動や練習ではなく、生活全体を整える「機能改善のデザイン」だと考えた方が、はるかに効果的だとTotonoeでは考えています。

この記事では、リハビリを受けている方やそのご家族に向けて、これまでの常識を変える新しい視点をわかりやすく解説します。

リハビリはなぜ訓練だけでは不十分なのか

リハビリを病院や施設で受ける時間は、1日わずか30分から1時間程度です。

残りの23時間をどう過ごすかで、その成果は大きく変わります。

たとえば…

- 睡眠が不足している

- 食事が偏っている

- 姿勢が崩れている

- 生活リズムが乱れている

これらがあると、せっかくの訓練が「身につかない」「すぐに忘れてしまう」といった状態になりやすいのです。

脳や身体は、眠っている間に運動学習を定着させます。

体内時計が乱れればホルモンの分泌や免疫の回復が滞ります。つまり、訓練の効果を最大限に活かすには、生活そのものを整える必要があるのです。

機能改善のデザインとは?

ここで私が提案したいのが「機能改善のデザイン」という考え方です。

デザインとは「設計すること」。

つまり、リハビリは単なる訓練ではなく、生活全体を設計して機能改善がスムーズに進むように支えるプロセスなのです。

その要素は大きく3つに分けられます。

- ケア(支える)

生活や心身の安定を守ること。家族の声かけや環境調整も含まれる。 - トレーニング(鍛える)

体の機能を向上させる運動や練習。筋トレやストレッチ、バランス訓練など。 - 習慣(整える)

睡眠・食事・姿勢・体内時計・呼吸など、毎日の生活の土台をつくること。

これらをバラバラに行うのではなく、一体的にデザインして初めて「機能改善」が最大化されるのです。

リハビリ・ケア・トレーニングの境界を超える

従来の分け方では、

- リハビリ=病院で行う専門的訓練

- ケア=介護や生活支援

- トレーニング=スポーツや筋力強化

といったように、領域ごとに切り離されてきました。

しかし実際には、それらを分けて考えること自体が機能改善を妨げています。

患者さんの身体は、訓練だけで良くなるのではなく、支えられ、鍛えられ、生活習慣が整ったときに初めて大きく改善するのです。

たとえば、

- 朝の散歩で体内時計を整えることは、リハビリの集中力を高める「準備」

- 瞑想や呼吸法は、自律神経を安定させ、運動学習を助ける

- 家族のちょっとした声かけは、本人のモチベーションを守る「ケア」

- 簡単なストレッチやトレーニングは、リハで得た動きを維持する

つまり、ケアもトレーニングも健康習慣も、すべてリハビリの一部だと考えるのが自然なのです。

機能改善を支える「土台づくり」

リハビリの成果を高めるには、訓練以前に「土台」を整えることが欠かせません。

睡眠

脳が記憶を整理し、運動学習を定着させる時間。睡眠不足は回復を妨げます。

特にリハビリにおいては、日中に学習した新しい動作やバランスの取り方が、夜の睡眠中に脳の神経回路として定着していきます。

深いノンレム睡眠(徐波睡眠)は身体の修復と成長ホルモンの分泌に直結し、レム睡眠は運動イメージや記憶の統合に関わります。

そのため、**「リハビリで学んだことを翌日に活かせるかどうかは、睡眠の質に大きく左右される」**と言えます。

実践のポイント:

- 就寝・起床時間を一定に保つ(概日リズムを安定させる)

- 寝る前のスマホや強い光を避ける

- 午後のカフェイン摂取を控える

- 快適な寝具と環境を整える

体内時計

ホルモン分泌・免疫・代謝をコントロールする司令塔。朝の光を浴びるだけで整いやすくなります。

体内時計(サーカディアンリズム)は、脳の視交叉上核(SCN)を中心に全身に広がっており、睡眠覚醒リズムだけでなく体温、血圧、ホルモン分泌、免疫機能まで調整しています。

リハビリに取り組む方にとって、体内時計の乱れは「リハビリをする時間に眠気が強い」「夜眠れず昼間に集中できない」など、成果を阻害する大きな要因となります。

実践のポイント:

- 起床後30分以内に太陽光を浴びる(2,500〜10,000ルクスが理想)

- 朝食をしっかりと摂る(食事は体内時計の“時刻合わせ”にもなる)

- 日中は適度に活動し、夜は照明を落として副交感神経を優位にする

栄養

タンパク質・ビタミン・ミネラルは筋肉や神経の修復に必須。食事リズムも大切です。

筋肉を再生するタンパク質、神経伝達物質をつくるアミノ酸、炎症や酸化ストレスを抑えるビタミン・ミネラル…。これらが不足すると、せっかくリハビリで体を動かしても十分に回復が進みません。

また、栄養は「質」だけでなく「タイミング」も重要です。食事を抜いたり夜遅くに食べすぎると体内時計が乱れ、修復サイクルが崩れてしまいます。

実践のポイント:

- 毎食にタンパク質(肉・魚・大豆製品・乳製品)を含める

- 野菜・果物でビタミン・ミネラルを補う

- 水分摂取を適切に行う(血流や代謝を保つ)

- 補助的にプロテインや青汁を取り入れるのも有効

姿勢と呼吸

呼吸が浅いと酸素供給が減り、筋肉や脳の働きが低下します。座り方や寝姿勢も改善のポイント。

姿勢はただの見た目ではなく、リハビリの成果を大きく左右します。猫背や腰の丸まりは呼吸を浅くし、酸素が脳や筋肉に行き渡らず、疲れや集中力低下を招きます。

また、呼吸筋(横隔膜や肋間筋)が十分に動かないと体幹が不安定になり、バランスや歩行にも影響します。

寝るときの姿勢も同様で、枕やマットレスが合わないと首・腰に負担がかかり、回復を妨げます。

実践のポイント:

- 椅子に座るときは骨盤を立て、足裏を床につける

- 長時間同じ姿勢を避け、こまめに体を動かす

- 呼吸は「鼻から吸って口から吐く」を意識し、横隔膜をしっかり動かす

- 寝具は体格や姿勢に合った高さ・硬さを選ぶ

マインド

瞑想やマインドフルネスは不安を和らげ、注意力を高めます。心が整うとリハビリへの取り組みも前向きに。

リハビリは「身体を動かすこと」だけでなく「心の準備」も重要です。不安やストレスが強いと交感神経が優位になり、筋肉が緊張して動きがぎこちなくなります。

また、集中力の欠如は学習効率を大幅に下げてしまいます。

瞑想や深呼吸といったマインドフルネスの実践は、自律神経のバランスを整え、回復への意欲を高めます。科学的にも、不安の軽減・抑うつ症状の改善・免疫機能の向上など多くの効果が報告されています。

実践のポイント:

- 1日5分〜10分の呼吸瞑想を取り入れる

- 「今この瞬間」に意識を向け、評価せずに観察する習慣をつける

- リハ前に軽い瞑想を行い、集中状態をつくる

- 感謝やポジティブな体験を振り返る「ジャーナリング」も効果的

これらは「リハの準備運動」ではなく、リハそのものを支える重要な一部です。

家族と専門職の役割分担

リハビリの成功は、本人だけでなく周囲の支えによっても左右されます。

私自身、脳梗塞後遺症による片麻痺の方と多く関わらせていただき、入院患者さんだけでなく、自宅生活されている方も家族の影響は大きいと感じております。

- 専門職(PT/OT/ST)

正しい動きを導き、運動学習をサポートする技術を持っている。 - 家族

生活の中で声をかけ、習慣づくりを助け、本人のモチベーションを支える役割。

この2つが両輪となって動くことで、リハの効果は最大化されます。

自宅でできる「セルフリハ」具体例

- 朝の散歩で太陽光を浴びる → 体内時計をリセット

- 瞑想・深呼吸 → 自律神経の安定

- 食事を整える(プロテインや青汁も補助に活用)

- 姿勢を意識する(座る・立つ・寝るの基本動作)

- 睡眠習慣を守る(就寝・起床時間を安定させる)

これらはすべて「セルフリハ」として、機能改善を支える重要な習慣になります。

Totonoeが目指す“機能改善のデザイン”

Totonoeでは、保険外の訪問パーソナルリハビリを提供しています。

病院や施設での限られた時間だけでなく、実際の生活環境(自宅や職場)で直接サポートできるのが強みです。

- 自由な時間設計(保険の制限に縛られない)

- 生活に直結したアプローチ(自宅環境で動作を確認)

- 睡眠・姿勢・腸活・生活習慣を含めた支援

そして何より大切にしているのは、「マインドを整えることもリハである」という考え方です。

心と体、生活と訓練をつなげることで、本当の意味での「機能改善」を実現していきます。

通所保険外リハを経験した私の想い

名古屋で8年ほど通いの保険外(自費)リハビリを運営し、多店舗店舗展開もしてきました。

そんな中で感じたことはゴッドハンドという人はいない中で、通いのリハでは不十分だということです。

運動習慣となる生活環境での動きの癖は強く、特に麻痺などある方にとっては運動の選択肢が少ないため、同じパターンの動きが多くなります。

そのような様子が通いでは実際に詳細までみられません。やはりリアルな生活環境でないと事実はわからないということです。

この経験を活かし、Totonoeでは機能改善をデザインする。

そして、より運動学習を効率的に進められるように進めていきます。

私の経験と技術を最大限活かし、Totonoeのコンセプトではリハビリを受ける方のサポートをさせていただきます。

まとめ

リハビリは訓練だけではありません。

ケア・トレーニング・生活習慣、そしてマインドの整えも含めた**「機能改善のデザイン」**こそが、リハの本質だと私は考えています。

ご本人・ご家族・専門職が協力して生活全体をデザインすることで、最高の機能改善が実現します。

Totonoeでは、この考えをもとに保険外の訪問パーソナルリハビリを提供し、ひとりひとりの生活に寄り添ったサポートを行っています。

「睡眠もリハ。食事もリハ。姿勢もリハ。」

そうした新しいリハビリのあり方を一緒に実践していきましょう。

▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /

保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用

布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説

【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導

正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…

運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー

こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…

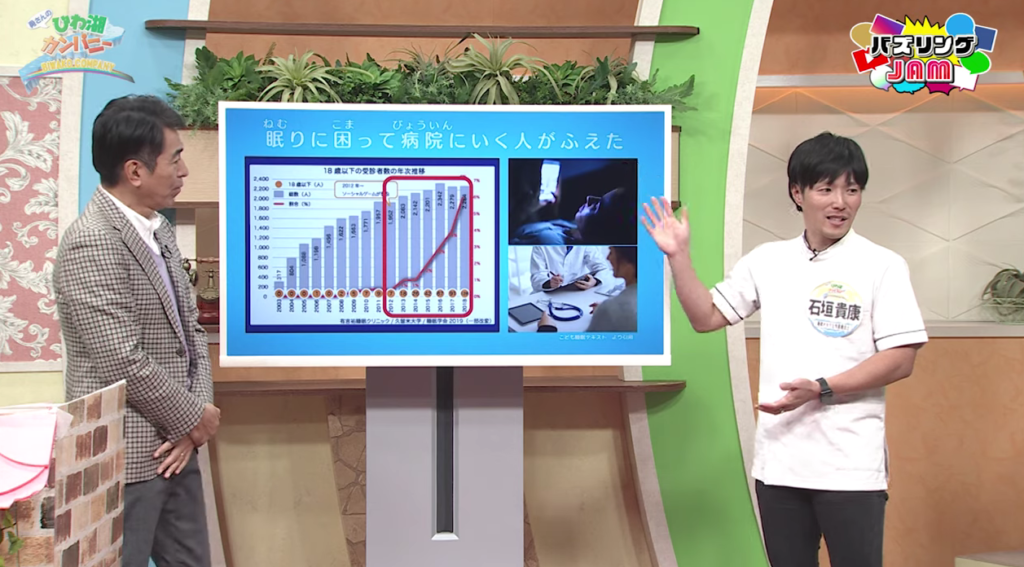

寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”

【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──

🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…

記事のエビデンス・参考文献目次

1. リハは訓練だけでは不十分な理由

- 睡眠不足が運動学習を妨げることは多くの研究で示されている

👉 Walker MP, Stickgold R. Sleep-dependent learning and memory consolidation. Neuron. 2004. - リハビリの「非訓練時間」の過ごし方が改善に影響する

👉 Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. Lancet. 2011.

2. 機能改善のデザインという視点

- リハビリは「機能回復」だけでなく「生活再建」である

👉 WHO. International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 2001. - 環境因子・生活習慣の整備が改善に直結する

👉 Wade DT. Rehabilitation – a new approach. Part two: the underlying theories. Clin Rehabil. 2015.

3. ケア・トレーニング・習慣の統合

- 運動療法だけでなく、ケアや心理的支援も回復に不可欠

👉 Cicerone KD et al. Evidence-based cognitive rehabilitation: updated review. Arch Phys Med Rehabil. 2011. - 健康習慣(運動・食事・睡眠)がリハ効果を支える

👉 WHO. Global Recommendations on Physical Activity for Health, 2010.

4. リハを支える土台づくり

- 睡眠と脳の可塑性

👉 Tononi G, Cirelli C. Sleep and synaptic homeostasis: a hypothesis. Brain Res Bull. 2003. - 体内時計とリハビリの成果

👉 Czeisler CA, Klerman EB. Circadian and sleep-dependent regulation of hormone release in humans. Recent Prog Horm Res. 1999. - 栄養と回復

👉 Deutz NEP, Bauer JM et al. Protein intake and exercise for optimal muscle function with aging. Clin Nutr. 2014. - 瞑想・マインドフルネスと回復力

👉 Goyal M et al. Meditation programs for psychological stress and well-being: JAMA Intern Med. 2014.

5. 家族と専門職の役割

- 家族支援がリハの成功に寄与する

👉 Greenwood N, Mackenzie A, Cloud GC, Wilson N. Informal primary carers of stroke survivors. Stroke. 2009. - チームアプローチの重要性

👉 Interprofessional collaborative practice in rehabilitation: Reeves S et al. J Interprof Care. 2017.

6. Totonoeの実践と保険外リハの意義

- 保険外リハは「時間」「場所」「内容」の自由度が高く、生活に即した支援が可能

👉 日本リハビリテーション医学会「リハビリテーション医療の将来展望」2020.

エビデンスパートのまとめ

この記事で紹介した「機能改善のデザイン」という考え方は、単なるアイデアではなく、

- 脳科学(睡眠・神経可塑性)

- 公衆衛生学(運動・食事・生活習慣)

- リハビリテーション医学(ICF・チーム医療)

に裏打ちされた実践的な枠組みです。

だからこそ、「睡眠もリハ、食事もリハ、姿勢もリハ」 という言葉に、医学的・科学的な根拠があります。

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/

よくある質問(FAQ)

Q:リハビリとトレーニングの違いは?

A:リハビリは「生活の中で機能を取り戻すこと」、トレーニングは「能力を鍛えること」です。ですが両者は重なり合っており、どちらもリハの一部だと考えられます。

Q:家族にできることはありますか?

A:声かけや生活リズムを一緒に整えることが大きな支えになります。小さな習慣の積み重ねが、機能改善に直結します。

Q:睡眠や食事も本当にリハに入りますか?

A:はい。睡眠不足や栄養不良は脳や身体の回復を妨げます。生活習慣を整えることもリハの大切な一部です。

Q:保険外リハビリはどんな人に向いていますか?

A:もっと自由に時間をかけたい方、自宅環境で支援を受けたい方、生活習慣を含めた包括的なリハを希望する方におすすめです。