目次

睡眠負債とは?失われた時間を取り戻すには

睡眠負債とは、十分な睡眠時間を確保できないことで積み重なる体の「負債」のことを指します。

睡眠負債は健康に多大な影響を与えることが知られており、その返済には時間と努力が必要です。

専門家によると、1時間の睡眠負債を取り戻すためには、質の高い睡眠を4日間取る必要があるとされています。

しかし、これは急激に睡眠負債を積み上げていない場合に限られるとのこと。

例えば、平日に6時間しか眠れない人が週末に寝だめをしようとしても、5時間分の負債を完全に返済するには20日間の質の高い睡眠が必要となる可能性があると報告されています。

なぜ睡眠負債の返済が難しいのか?

なぜ睡眠負債の返済は難しいのか?

「週末にたっぷり寝れば平日の睡眠不足もリセットできる」――

そんなふうに考えていませんか?

しかし、実際には睡眠負債は一度の“寝だめ”では完全に返済できず、体と脳の機能が元に戻るまでに時間がかかることが、多くの研究で明らかになっています。

睡眠は「貯金」できないが「借金」は積もる

まず前提として、睡眠は事前にためておくことができないという特性があります。

しかし、逆に足りなかった分は「借金」として心身に蓄積されていきます。

この「借金」は時間の経過とともに影響を強め、回復には想像以上に長い時間が必要とされます。

研究例:脳機能の回復には5日以上かかる

米国ペンシルベニア大学のVan Dongenら(2003)の研究によると、

6時間睡眠を14日間続けた被験者は、2晩しっかり寝てもパフォーマンスが元に戻らなかったと報告されています。

つまり、1週間の睡眠負債を1日・2日で返すのは現実的ではないのです。

返済が難しい4つの理由

1. 睡眠には「質とタイミング」が不可欠

睡眠はただ「時間を確保すればいい」わけではありません。

深いノンレム睡眠(徐波睡眠)を得られるかどうか、そして概日リズム(体内時計)に合っているかが極めて重要です。

例えば、朝10時まで寝ても深い睡眠は得にくく、夜中の2時に寝るとメラトニン分泌のピークを逃してしまいます。

これが“寝だめ”の効果を限定的にしている大きな原因です。

2. 睡眠負債は「脳疲労」として蓄積する

脳は日中に大量の情報処理を行い、睡眠中にシナプスを整理・再構築(スパイン剪定)しています。

睡眠不足が続くと、脳内に老廃物(アミロイドβなど)が蓄積し、情報処理能力や記憶形成能力が著しく低下します。

このような「脳のメンテナンス不足」は、1回の長時間睡眠では完全にリセットされないのです。

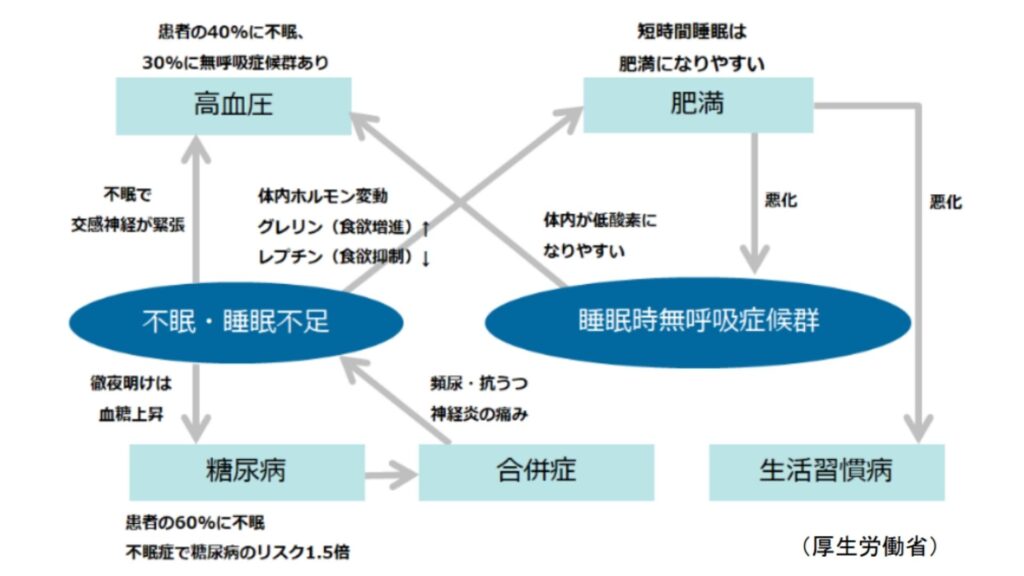

3. ホルモンと代謝の乱れが慢性化する

睡眠不足は、自律神経やホルモンバランスにも悪影響を与えます。

- ストレスホルモン(コルチゾール)が慢性的に高まる

- インスリン感受性が低下し、血糖コントロールが乱れる

- 食欲ホルモン(グレリン↑・レプチン↓)のバランスが崩れる

これらは一晩の睡眠では元に戻らず、体内環境そのものが変化し、負のスパイラルに入ってしまうのです。

4. 睡眠負債は自覚しづらく、気づいたときには遅い

多くの人は、「自分は大丈夫」と思い込む傾向があります。

ところが、慢性的な睡眠負債状態では、判断力や集中力が低下していても、それに気づかないという“無自覚なパフォーマンス低下”が起こります。

これは運転ミス・作業ミス・事故・うつ症状などのリスクにも直結します。

睡眠負債が「難治化」すると?

返済しないまま放置すると、以下のような深刻な症状へと進行する恐れがあります。

- 慢性疲労症候群

- 抑うつ・不安障害

- 高血圧・動脈硬化

- 肥満・2型糖尿病

- 認知機能低下(早期のMCI=軽度認知障害)

これらは“時間が解決してくれるもの”ではなく、継続的な睡眠改善が必要不可欠です。

睡眠負債の返済における現実的アプローチ

「完全に返済する」よりも、「これ以上ためない」「日々少しずつ取り戻す」ことが鍵です。

- 平日に15分ずつ睡眠時間を延ばす

- 昼寝(20〜30分)で認知機能を回復

- 週末も寝すぎないように起床時間を一定に保つ

- 睡眠の質を高める工夫(就寝前のルーティン・環境調整)

睡眠は量×質×タイミングの掛け算で整えるものです。

時間に余裕がない方でも、「積み重ねによる回復」は十分に可能です。

睡眠負債を“返す”5つの実践戦略

現代人の多くが抱える「睡眠負債」。

このまま放置すると心身に悪影響を及ぼす可能性があります。

ここでは、科学的根拠に基づいた返済方法を5つ紹介します。

1.昼寝を味方につける

短時間の仮眠は、脳の疲労回復とパフォーマンスの向上に役立ちます。

- ベストタイミングは「午後2時まで」

- 15〜30分の短い昼寝が理想

- 1時間以上の昼寝や夕方以降の仮眠は、夜間の睡眠に悪影響

「昼寝は罪悪感なくとるもの」と考えてOKです。日中に眠気を感じたら、無理せず脳を休めてあげましょう。

2.寝不足の翌日は“早め就寝”がカギ

「昨日あまり寝られなかった…」そんな日こそ、早めの対応が重要です。

- 通常より60〜90分多く寝るのが理想

- 就寝前の工夫で質も向上

└ ブルーライトを避ける

└ ぬるめの入浴で深部体温を調整

└ スマホ断ちを30分前から始める

ポイントは、「負債は早めに返す」こと。週末まで持ち越さないよう心がけましょう。

3.平日週末も「睡眠リズム」を一定に

体内時計(概日リズム)は、毎日の睡眠スケジュールによって調整されています。

- 起床・就寝時間を一定に保つ(±1〜2時間以内)

- 週末の寝坊は「2時間以内」が推奨

- 朝起きたらカーテンを開けて太陽光を浴びる

寝不足の「取り返し」はできますが、「ズレた体内時計」はリセットが大変。毎日のリズム維持が最大の予防策です。

4.睡眠時間は“15分ずつ”増やしていく

「まとまった睡眠時間が取れない」人におすすめの方法です。

- 寝る時間を15分ずつ前倒ししていく

- 1週間で1.5〜2時間の返済が可能に

- 就寝前のルーティンを整えることで、入眠もスムーズに

例:

22:30就寝 → 22:15 → 22:00 …と少しずつ前倒し。

スマホは就寝30分前には手放し、読書やストレッチなどで心を落ち着けましょう。

5.ストレス対策とカフェインコントロール

睡眠の質を妨げる2大要因、それが「ストレス」と「カフェイン」です。

ストレス対策

- 寝る前に仕事やSNSの情報を遮断

- 軽いヨガ・瞑想・深呼吸で副交感神経を優位に

- 湯船にゆっくり浸かるのも効果的

カフェインの調整

- コーヒー・エナジードリンクは午後3時以降NG

- カフェインの覚醒効果は4〜6時間続く

「寝だめ」は有効?|研究データから見る現実

ストックホルム大学(Åkerstedt et al., 2018)の研究では、

「週末の寝だめには短期的効果はあるが、長期的な健康維持には不十分」と報告されています。

✅ 寝だめの注意点

- 一時的な疲労回復には効果あり

- しかし、負債全額を返済することはできない

- 日曜に昼まで寝てしまうと「日曜夜に眠れず→月曜寝不足」という悪循環に

「毎日コツコツ」が最も確実な“返済戦略”です。

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /

【アンコンシャス・バイアスとは】なぜあの人は自分にだけ冷たい?職場の“思い込み”と人間関係のトラブル解決法

【保存版】痛みと酸性体質の深すぎる関係|その慢性痛、“体内のpHバランス”が原因かも?

【三重】保険外リハビリ訪問サービス|経験豊富な理学・作業・言語の専門家が直接サポート

【朝がつらい…】寝起きが悪い人の5つの共通点と今すぐできる対策

脳と運動から見る睡眠障害の正体|医療職向け解説|ナルコレプシーとREM行動障害

ヒトラーはなぜ20時以降に演説したのか?夜の心理操作と思考力低下の科学

専門家の見解|睡眠は健康の三本柱

「睡眠は、食事・運動と並ぶ健康の三本柱であり、最も優先して整えるべきものだ」— ジェームズ・A・ローリー博士(米国睡眠医学会・元会長)

成人に必要な睡眠時間は7〜9時間。

これを下回る生活が続くと、以下のようなリスクが増大します。

- 抑うつ・不安などメンタルへの影響

- 感染症にかかりやすくなる(免疫力低下)

- 肥満や糖尿病のリスク上昇(代謝の乱れ)

週末の寝だめ vs 平日の昼寝:どちらが効果的?

週末の寝だめは一定の効果があるものの、1週間分の睡眠負債を完全に解消するのは難しいとされています。

ストックホルム大学の研究者は「週末の寝だめも無意味ではないが、昼寝や平日の十分な睡眠のほうが効果的」と述べています。

睡眠時間が6時間を下回る場合の対策

- 短い昼寝を取り入れる

- 次の日に睡眠時間を増やして負債を減らす

- 無理のない範囲で睡眠時間を延長する

まとめ: 睡眠は「贅沢」ではなく「必需品」

睡眠は健康を守るための不可欠な要素であり、他のどんな活動よりも優先されるべきです。

睡眠負債を溜め込まず、日々の生活の中で以下を心がけてみてください。

睡眠負債を返済するためのポイント

- 昼寝や翌日の睡眠で早めに対処

- 一定の睡眠スケジュールを維持

- 1日15分でも睡眠時間を増やす努力をする

睡眠を改善することで、健康、パフォーマンス、そして生活全体の質を向上させることができます。

「睡眠負債を返済する」という意識を持ち、今日から実践してみましょう!

▼気になる記事5選▼

参考文献

- Alex Dimitriu, M.D., Menlo Park Psychiatry & Sleep Medicine

- James A. Rowley, American Academy of Sleep Medicine Foundation

- Hirano, Mari. 世界のエリートが実践! 人生を変える睡眠術. 大和出版.

- Stockholms Universitet Research on Sleep Debt Recovery

- Cappuccio, F. P., et al. (2011). Sleep duration and all-cause mortality. Sleep, 34(7), 811–819.

- Prather, A. A., et al. (2015). Behaviorally assessed sleep and susceptibility to the common cold. Sleep, 38(9), 1353–1359.