\この記事を書いた人/

作業療法士・睡眠専門家としての医療的専門性に加え、企業の経営企画や人材育成支援に実務レベルで関わる「人的資本経営の伴走者」、石垣貴康が執筆しています。

これまでに、企業への健康投資導入や社内講座提供、ブランディング支援、助成金を活用した人材開発講座の企画・監修などを多数担当。

さらに、睡眠と健康をテーマにした書籍を出版し、専門家としてメディア出演の実績もあります。

自身も複数の事業を運営しながら、「科学的根拠 × 現場実践」の視点で、“働く人と組織=環境が健康的に成果を出す仕組みづくり”を支援しています。

目次

はじめに

「言いたいけど、うまく伝えられない」

「言ったあとに後悔する」

このような経験、ありませんか?

職場や家庭、人間関係でのすれ違いの多くは、「伝え方」に原因があります。

この記事では、「強くもなく、弱くもなく、率直に伝える技術」=アサーティブ・コミュニケーションについて、わかりやすく解説していきます。

そもそもアサーティブ・コミュニケーションとは?

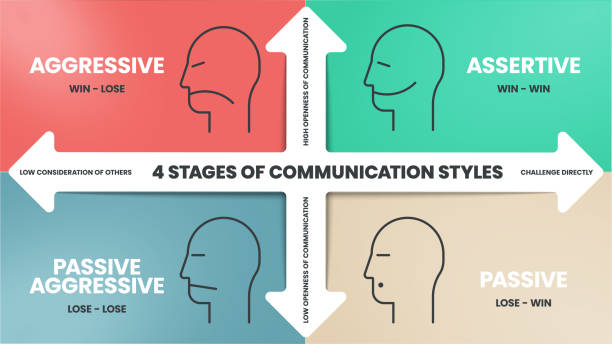

定義と3つのスタイル(アグレッシブ・パッシブ・アサーティブ)

アサーティブ・コミュニケーションとは、自分の意見や気持ちを正直に、かつ相手を尊重しながら伝える方法のことです。

コミュニケーションには以下の3つのスタイルがあります。

- アグレッシブ(攻撃的):相手を押しのけてでも自己主張する

- パッシブ(受け身・我慢型):自分を犠牲にしても相手を優先する

- アサーティブ(自己尊重・相手尊重):自分も相手も大切にする伝え方

アサーティブは「中庸のスタイル」とも呼ばれ、自己主張と他者配慮のバランスが取れた状態を意味します。

語源と歴史的背景

アサーティブ(Assertive)は、英語の “assert”(主張する)に由来します。

1960年代のアメリカで、精神医療や教育の現場から広がったこの概念は、現在ではビジネス研修や医療現場、教育分野でも活用されています。

よくある誤解:「自己主張=わがまま」ではない

「自分の意見を言う=自己中心的」と思われがちですが、それは誤解です。

アサーティブは「自分を押しつける」のではなく、「自分の気持ちを誠実に共有する」こと。

思いやりを“言葉にする”技術と言い換えてもよいでしょう。

あなたの伝え方、どのタイプ?チェックリスト付き自己診断

まずは、あなた自身の伝え方の傾向をチェックしてみましょう。

- 言いたいことがあるのに、黙ってしまう

- 「こう言えばよかった」と後から後悔する

- はっきり言いすぎて、相手を傷つけたことがある

- 「空気を読む」ことに神経を使いすぎる

- 頼まれごとを断れない

- つい相手に合わせて本音が言えない

- 自分の意見を言ったら、冷たく思われた

- 自分より相手の気持ちを優先してしまう

- 「結局、自分が我慢すればいい」と思う

- 会議や話し合いの場で発言しにくい

7個以上当てはまった方は「パッシブ寄り」の傾向が強い可能性があります。

逆に「言いすぎてしまう」「相手の反応を気にしない」傾向が強い方は「アグレッシブ寄り」かもしれません。

アサーティブ型の特徴とは?

- 自分の意見や感情を率直に伝える

- 相手の立場も考慮し、思いやりを持つ

- 建設的に「話し合い」ができる

- 感情に流されず、事実ベースで伝える

- 衝突を避けるのではなく、対話で解決を目指す

「上手に自己主張する人」は、生まれつきそうなのではなく、アサーティブという技術を習得している人だといえます。

アサーティブであるメリットとは?

① 人間関係のストレスが減る

我慢しすぎてストレスが溜まると、突然怒りが爆発したり、関係性が壊れてしまうことも。

アサーティブに伝えることで、問題が小さいうちに対話で解消できるようになります。

② 自己肯定感が育つ

自分の気持ちや意見を「伝えてもいい」と感じられることで、「私はここにいていい」と思えるようになります。

これは、自己肯定感や自己効力感(自分には影響力があるという感覚)の土台にもなります。

③ チームに信頼が生まれる

感情的にならず、かといって黙り込まず、率直に「伝え合える関係性」は、チームに安心感を与えます。

サイコロジカル・セーフティー(心理的安全性)が高まることは、Googleの研究でも「成果の出る組織」に共通する条件とされています。

非アサーティブな伝え方の実例

上司に「NO」と言えず疲弊する部下

上司:「この仕事、今日中にできる?」

本当は難しい。でも「はい」と答えてしまう。

→ 結果的に残業、疲弊、パフォーマンス低下…

アサーティブなら:

「今日中に取りかかりますが、納期までに仕上げるには明日の午前までいただけますか?」

部下に言いすぎて信頼を失った管理職

「何度言えばわかるんだ!」

「こんなこともできないのか?」

→ 一度の強い叱責が、部下の心を閉ざし、報連相が減る原因に。

アサーティブなら:

「ここはミスだったね。ただ、やろうとしていた意図は伝わったよ」

「わかってくれるはず」で伝えずにすれ違う家族

「言わなくてもわかってよ」

「何度も言うのもイヤ」

→ この“言わない優しさ”が、すれ違いを広げていきます。

アサーティブは、「わかってほしい」ではなく「ちゃんと伝える」技術です。

アサーティブに伝える5つの基本ステップ

①自分の感情とニーズを自覚する

「私はいまどう感じていて、何を求めているのか」をまず整理することが出発点です。

📌 例:

「最近、業務が立て込んでいて、かなり疲れてる…」

→「今日は早めに帰って休息をとりたい」

②相手の立場や背景を尊重する

自分の主張だけでなく、相手の状況や気持ちにも理解を向ける姿勢が大切です。

📌 例:

「あなたも忙しいのは分かってるけど、話を聞いてもらえますか?」

③Iメッセージで伝える(主語を“私”)

「私は〇〇と感じた」「私はこうしたい」と主観で伝えると、非難や攻撃に受け取られにくくなります。

📌 例(NG):

「あなたって、いつも遅いよね」

📌 例(OK):

「私は、約束の時間に来てもらえると安心するな」

④明確・簡潔にリクエストする

あいまいな表現ではなく、具体的なお願いや提案を伝えることで誤解を防ぎます。

📌 例:

「今週の水曜、30分だけ時間をもらえませんか?話したいことがあります」

⑤相手の反応も受け止める“対話”姿勢

「伝えて終わり」ではなく、相手の反応に耳を傾け、柔軟にやり取りする姿勢が信頼につながります。

📌 例:

「難しければ、別の日でも大丈夫。都合を教えてもらえる?」

シーン別アサーティブ実例

- 納期遅延:「現状、〇〇に時間がかかっており、△△すれば○日には提出できます」

- 部下指導:「今回の結果について、本人としてはどう考えた?」

- 誘いを断る:「誘ってくれて嬉しいけど、今週は予定があるからまたの機会に」

アサーティブを支えるマインド

- 「自分も相手もOK」の前提をもつ

- 感情的になりそうなときは、一呼吸おく・書き出す

- 相手の反応はコントロールできないと心得る

- 「気まずさ」ではなく「信頼」をつくる行動

よくある誤解と対処法

- 冷たく見える → 表情や一言の共感で緩和

- 偉そうに見える → Iメッセージ+丁寧な語り口

- ぎこちない → 最初はOK。経験が自然さを育てる

▼気になる記事3選▼

まとめ|アサーティブは「伝える勇気」で信頼をつくる技術

アサーティブ・コミュニケーションとは、「自分を大切にしながら、相手も尊重する」対話のかたち。

言いたいことを我慢しない。けれども、ぶつけたり押しつけたりもしない。

感情ではなく、“意図”を伝える。

その積み重ねが、信頼される人間関係を育てていきます。

よくある質問

Q1:アサーティブ・コミュニケーションと我慢強さの違いは何ですか?

我慢は「感情を抑えて飲み込むこと」、アサーティブは「感情を整理して相手に伝えること」です。

我慢とは、自分のニーズや気持ちを押し殺して相手に合わせる“受け身”の対応です。これが続くと、ストレスや不満が蓄積し、いずれ爆発してしまうことも。一方で、アサーティブ・コミュニケーションは「自分の気持ちや考えを、相手を尊重しながら冷静に伝えるスキル」です。

心理学的にも、アサーティブな人ほどストレス耐性が高く、人間関係の満足度が高いとされています(Linden & Keijsers, 2001)。我慢ではなく、健全な自己表現を選ぶことが、長く良好な関係を築く鍵なのです。

Q2:苦手な人や怖い上司にもアサーティブに伝えることは可能ですか?

可能です。ただし、最初は「言いやすい人」から練習し、段階的に慣れていくのがおすすめです。

アサーティブ・コミュニケーションは「練習によって上達する技術」です。まずは信頼関係のある相手や、軽いテーマから始めてみましょう。徐々に「少し緊張する相手」や「立場が上の人」へとステップアップしていくと、自信がつきます。

怖い上司に対しては、「事実+感情+要望」のフレーム(例:「昨日の会議の件ですが、少し困惑しています。もう少し詳しく説明いただけませんか?」)を使うと、感情的にならず冷静に伝えやすくなります。

Q3:相手がアサーティブでない場合、どう対応すればいいですか?

「相手を変える」よりも「自分の対応を整える」ことに意識を向けるのがポイントです。

相手が攻撃的だったり、逆に非主張的で話がかみ合わない場合もあります。しかし、そこで感情的になってしまうと、対話がこじれてしまうことも。大切なのは、「相手もまだ成長の途中」と捉えて、冷静に粘り強く関わることです。

アサーティブ・コミュニケーションは“自分の内側を整える技術”でもあります。「伝えた結果」ではなく、「どう伝えたか」に意識を向けることで、自己肯定感も保ちやすくなります。

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/

参考書籍・関連記事

- 『アサーティブ・コミュニケーション』(野口嘉則)

- 『伝え方が9割』(佐々木圭一)

- 『嫌われる勇気』(岸見一郎)

- 関連記事:「インポスター症候群と自己主張の関係」