目次

🛌夏休みは楽しいけれど、子どもの生活リズムが一気に乱れやすい時期です。

「夜なかなか寝ない」

「朝全然起きてこない」

「ご飯の時間もバラバラ」

「日中もなんとなくダラダラしてる…」

それ、*夏休みのリズム崩壊”が始まっているかもしれません。

この記事では、

✅ なぜ夏休みに生活リズムが乱れやすいのか?

✅ 崩れたままでいると何が起きるのか?

✅ 新学期をスムーズに迎えるために、今できることは?

を、睡眠オタクな作業療法士が、科学的な視点と保護者向けの実践的アドバイスを交えて解説します。

🔍こんな様子が見られたら要注意!

以下に1つでも当てはまる場合、すでに生活リズムが崩れかけているサインかもしれません。

⏰ 朝、声をかけても30分以上起きない

💤 日中にソファや床でゴロゴロ時間が長い

🍽 食事時間が毎日バラバラ、朝食を抜く日がある

📱 スマホ・ゲーム・動画を夜21時以降も見てる

😠 イライラしやすく、感情の起伏が激しめ

📚 宿題や課題に手がつかず、集中が続かない

💬「学校行きたくないかも」とぽつりと口にすることが増えた

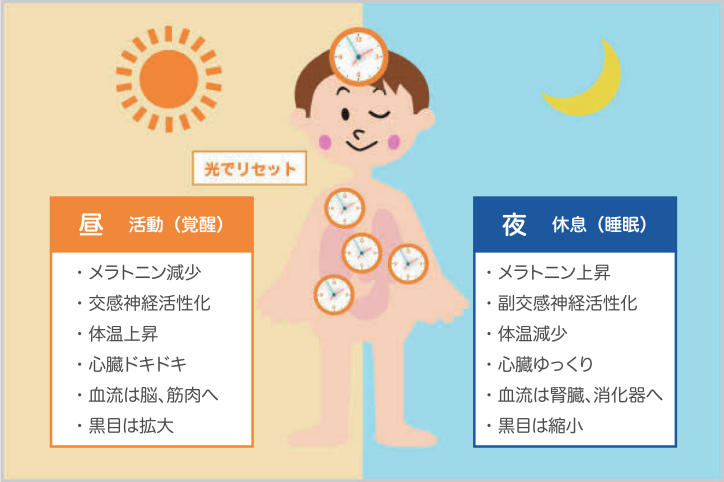

これらは、体内時計の乱れ・睡眠不足・自律神経の不調によって起きやすくなる典型的な現象です。

当てはまる項目が多いほど、早めのリズム調整が必要になります。

😵生活リズムが崩れると、、、

集中力・体力の低下

睡眠不足やリズムの乱れは、前頭葉(集中や計画をつかさどる部分)の働きを低下させます。

その結果、

・勉強しても頭に入らない

・課題が進まない

・イライラが増える

といった状態になり、自己肯定感の低下にもつながります。

体調不良の連鎖

自律神経が乱れやすくなり、

・朝起きられない

・頭痛・吐き気・食欲不振

・イライラ・不機嫌

など、「夏休みの不調」が起きやすくなります。

「気合いの問題」ではなく、脳と体の機能がうまく連動していないサインです。

家庭の雰囲気がギスギスに

生活リズムの乱れは親子関係にも波及します。

「早く寝なさい!」「なんで起きないの!」

と怒鳴る日々…。

これが続くと、お互いにストレスが溜まり、悪循環になります。

新学期に“朝がつらい”“学校に行きたくない”が起こる

もっとも問題なのが、夏休み明けのリズム戻しに失敗すること。

・朝起きられない

・授業中ぼーっとする

・イライラしやすい

・「学校行きたくない」が口ぐせに

このような子どもたちは、新学期が始まっても数週間、苦しい“リズム調整期間”を引きずります。

中にはそれが引き金になり、不登校や起立性調節障害といった深刻な問題に発展するケースもあります。

時差ぼけをイメージしていただければと思いますが、生活リズムを一晩で解決することは難しいです。

新学期はじまってからではなく、早め早めに整えていきましょう!

🧠年齢別「体内時計のズレやすさ」

小学生(6〜12歳)

概日リズムはおおむね安定。

ただし習慣の影響を受けやすく、夜型の習慣がつくと元に戻すのが大変。

夜更かしの「クセ」がつくと、新学期に起立性の症状が出ることも。

中学生(12〜15歳)

思春期に入ると、自然と眠気が遅くなる。

就寝時刻が後ろ倒しになり、22〜23時にやっと眠気が出る子も。これは脳の成長過程で起こる生理的現象。

高校生(15〜18歳)

もっとも夜型化が進む年代。

昼夜逆転が起こりやすく、日中の強い眠気・体調不良も頻発。

SNS・スマホの影響も強く、リズムの回復に時間がかかる。

✅夏休みに生活リズムを整えるための実践方法

起きる時間だけは“死守”せよ!

寝る時間はズレても構いません。でも、起きる時間は毎朝一定に。体内時計のリセットは「起床時間」で決まります。

朝は太陽とともに外へ!

朝起きたらカーテンを開け、朝食を取り、できれば15〜30分の外遊びや散歩を。

太陽光と運動が体内時計を「朝型」に戻す最高のスイッチです。

夜のスクリーン時間に“リミット”を!

夜20時以降はスマホ・テレビ・ゲームを徐々にオフ。照明も暖色系(電球色)に変える。親も一緒にリラックスできる空間づくりを。

食事の時間を固定する

朝食・昼食・夕食を毎日同じ時間にとるだけで、生活リズムは安定しやすくなります。特に朝食が睡眠リズムと直結します。

週末に“新学期スケジュール”を練習!

新学期の1週間前から、平日と同じスケジュールで生活してみましょう。

・起床時間

・朝食の時間

・勉強・運動・自由時間のバランス

これがあるだけで、“新学期のつらさ”を予防できます。

▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /

保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用

布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説

【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導

正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…

運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー

こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…

寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”

【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──

🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…

🎓まとめ:夏休みは“だらける時間”ではなく、“整える時間”に変えよう

子どもにとっての夏休みは「学びの休息」ではありますが、同時に「生活リズムの危機」でもあります。

生活リズムの崩れは、子どもの脳・体・心にじわじわと悪影響を及ぼします。

特に新学期をスムーズに迎えるには、今この時期の習慣がカギになります。

家族全体で「起きる時間・朝の光・食事時間」を整えることが、何よりのサポートです。

子どもだけでなく、家族全体で考えてください。

それが何より効果的だと感じています。

▼気になる記事5選▼

💬よくある質問(FAQ)

Q1. 夏休みくらい夜更かししてもいいのでは?

「毎日でなければOK」と思いがちですが、子どもの体内時計は大人よりも柔軟である分、悪い習慣がつきやすく、戻しにくいという特性があります。

特に思春期の子どもはもともと夜型にズレやすいため、夜更かしが続くと簡単には戻りません。

また、夜更かしによって朝食を抜いたり、午前中に太陽光を浴びない日が続くと、体内時計はますます後退し、昼夜逆転に近づいていきます。

その結果、新学期に朝が起きられず、「学校に行きたくない」と感じるようになってしまうのです。

夜更かしを許す場合も、「起床時間は固定する」「朝食と太陽光をセットで与える」など、生活リズムの軸だけは崩さない工夫が重要です。

Q2. 朝、起きない子にどう声をかければいい?

まず最初に重要なのは、「脳をゆっくり目覚めさせる環境」を整えることです。

目覚まし時計の音や一度の声かけで起きられないのは、本人の甘えではなく、まだ覚醒が始まっていない状態です。

具体的には以下の手順がおすすめです

- カーテンを開けて自然光を部屋に入れる(脳の覚醒スイッチになります)

- 水を一口飲ませる(胃腸刺激+自律神経への刺激)

- 声かけは「朝だよ」ではなく、「今日は〇〇があるね」「〇時に朝ごはんだよ」など、具体的な行動の予告にする

- 起きられたら褒める。脳は「起きる=いいこと」と学習します

「怒られるから起きる」ではなく、「起きると気持ちいい」「家族が穏やかになる」体験を積み重ねることが、リズム改善の近道です。

Q3. 昼寝をしてしまうのですが、問題ありますか?

昼寝そのものは悪いことではありません。

むしろ夏の暑さや睡眠不足による疲労回復には効果的です。ただし、昼寝の「時間帯」と「長さ」が重要なポイントになります。

◎おすすめの昼寝条件

- 時間帯:午後12時〜15時までの間

- 長さ:15分〜30分以内(浅い眠りで終える)

🛑注意点

15時以降や、1時間以上の昼寝は、夜の入眠を遅らせてしまう原因になります。

また、夕方に寝てしまうと体内時計が夜型化しやすくなります。

どうしても長く寝てしまう場合は、午前中の活動量が足りていない可能性もあるため、朝の散歩や遊びを意識して取り入れてみましょう。