目次

はじめに

「人間はなぜ眠るのか?」

この疑問に、すぐにスッと答えられる人は多くありません。

睡眠は毎日の習慣でありながら、いまだ謎を秘めた行動です。

本記事では進化の視点を交えながら、眠りの本質をわかりやすく解説します。

読み終わる頃には、今夜ベッドに入るのがちょっと楽しみになるはず?です。

睡眠はなぜ命がけで必要なのか?

動物が眠っているあいだは、外敵に襲われるリスクが高まります。

にもかかわらず、哺乳類・鳥類・爬虫類・昆虫までもが何らかの形で眠ります。

命の危険より優先される価値──

それが睡眠に隠された進化的メリットです。

ポイント:睡眠は「危険を冒してでも確保すべき最重要行動」。

人類以前の動物たちの睡眠戦略

- 魚類・両生類:原始的な代謝低下状態で休息

- 爬虫類:昼夜活動が分化、浅い休息フェーズが登場

- 哺乳類:ノンレムとレムのスイッチ機構を獲得

- 高所で眠る霊長類:安全性向上で睡眠が長時間化

環境に応じた「眠り方」の多様性が進化してきた背景があります。

睡眠の進化年表:ヒトの眠りはこう変わった

- 枝上生活期:高所で安全を確保して長時間睡眠(チンパンジー型)

- 火の使用期:焚き火で外敵回避、地上でも短時間深睡眠が可能に

- 集団生活期:交代制の見張りによって睡眠の分散とリズムが確立

- 都市化・人工光期:自然の光を超えた環境で体内時計が乱れ始める

進化の流れとともに、ヒトは「短く深く眠る」生物へ変化しました。

人間の睡眠はなぜ短くなったのか

霊長類のなかで、人間の平均睡眠時間(約7時間)は最短級です。

チンパンジーやゴリラは9〜12時間も眠りますが、私たちは短時間でも深く効率的に回復できるよう進化しました。

火の利用や集団生活によって安全を確保し、睡眠の“質”を高めたのがヒトの特徴です。

ヒトの体内時計と進化の関係

狩猟採集民の研究によれば、夜間に部族全員が熟睡する時間帯はゼロ。

早寝早起きタイプと夜型タイプが交互に起きていることで、24時間体制の“見張りシステム”が自然に形成されていました。

あなたの体内時計の個性は、実は進化の贈り物かもしれません。

火と睡眠:焚き火がもたらした変化

火の灯りは外敵を遠ざけ、赤い揺らぎは副交感神経を刺激します。

現代でも暖色照明やキャンドルに癒やされるのは、この焚き火効果の名残。

夜のリラックス環境づくりに活かさない手はありません。

光と眠りの関係:人工光とスマホ時代へ

火の使用に始まり、電球の発明によって人類の活動時間は劇的に延長されました。

- **エジソンの白熱電球(1879年)**によって「夜も活動できる」文化が急加速。

- 結果、睡眠時間はこの150年で約1.5時間短縮したと言われています。

- さらに21世紀、スマホの普及によって精神的ストレスが睡眠をさらに乱す要因に。

夜でも明るく、常につながる現代社会。それは“眠らない”社会を生み出した。

眠っている間、脳と身体では何が起きているか?

- グリンパティック系が脳内の老廃物を排出し、翌日の思考をクリアに。

- ノンレム睡眠:日中学んだ情報を整理整頓。免疫も強化。

- レム睡眠:記憶と感情を編集し、創造的なひらめきを生む。

眠りは「休む時間」ではなく、「メンテナンス時間」なのです。

眠らないとどうなる?記録と実験で見る影響

人間での記録と限界

不眠のギネス記録(1964年・ランディー・ガードナー氏)

- 264時間12分(約11日間)連続で眠らずに過ごした高校生。

- 3日目で注意力と短期記憶が著しく低下。

- 4〜5日目には幻覚・被害妄想・言語混乱が出現。

- 回復には約1週間かかった。

動物研究が示す“睡眠欠乏の結末”

- ラットの強制覚醒実験:2週間で免疫崩壊・体温調節不能により死亡。

- ショウジョウバエ:睡眠80%削減で寿命半減。

- イルカや渡り鳥:脳半球交互睡眠・マイクロスリープで“寝不足”を回避。

臨床的影響(人間)

- 24時間不眠で血中アルコール0.1%同等の判断力低下。

- 慢性不眠で糖尿病リスク1.3倍・風邪ウイルス発症率4倍に。

睡眠不足は“生命コスト”が高すぎる。身体も脳も“前払い”の休息を求めます。

▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /

保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用

布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説

【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導

正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…

運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー

こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…

寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”

【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──

🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…

現代の不眠は進化とのミスマッチ?

「眠れないのは、自分のせい…?」

そう感じている人は多いですが、実はそれ、現代の生活が“眠りにくくできている”だけかもしれません。

睡眠は、単なる休息ではなく「生き残るためのリセット行動」。

人間の体は、本来「太陽とともに起き、暗くなったら眠る」ように設計されています。

でも今は、夜でも明るくて、スマホは光るし、通知は鳴るし…とにかく脳が休まらない。

これはもう、進化と現代生活のすれ違い。

体は昔のままなのに、環境だけが激変しているんです。

だから「不眠=努力不足」ではなく、

「体がまだ現代に追いつけてないだけ」と思って、まずは環境を整えてあげましょう。

それが、自然な眠りを取り戻す第一歩です。

今日からできる進化的快眠術

- 朝の光シャワー:起床後30分以内に日光を浴びる。

- 夜は焚き火カラー:夕方以降は暖色照明+スクリーンタイムを短縮。

- 体を動かす:日中の活動量が“自然な眠気”を作る。

- 寝具を見直す:自分の姿勢に合う枕とマットレスで筋緊張を減らす。

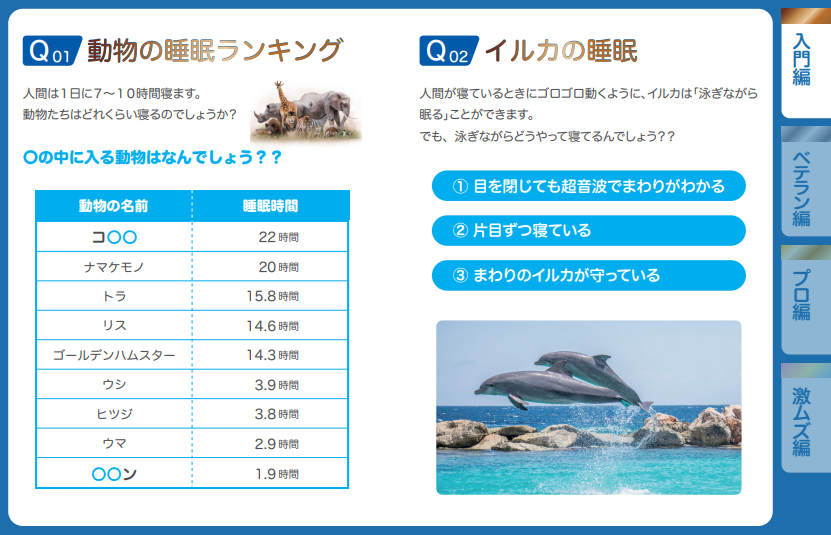

豆知識:動物たちのユニークな睡眠法

- イルカ:脳の片半分ずつ交代で眠る「半球睡眠」。

- キリン:1日わずか約2時間の短眠でサバンナを生き抜く。

- コアラ:ユーカリ消化にエネルギーを取られるため、20時間爆睡。

動物ごとの睡眠戦略は“環境適応”の好例です。

▼気になる記事5選▼

まとめ:眠りは最強のサバイバルスキル

人間の睡眠は、進化とともに絶えず変化してきました。

外敵から身を守りながら眠る工夫、火や光による生活環境の変化、そして現代のテクノロジーとのせめぎ合い。

私たちが毎晩とっている「睡眠」という行為は、数百万年にわたる進化の歴史に裏打ちされた、極めて戦略的な行動です。

眠ることで、私たちの脳は記憶を再構成し、感情を整理し、身体は免疫を整え、内臓を修復しています。

それを怠れば、わずか数日で心も体も崩壊の兆しを見せる──

これはギネス記録や動物実験が示した、科学的に裏づけられた“事実”です。

そして現代。

私たちは進化上の設計図にない社会──

24時間明るく、つながり、

常に刺激を受ける世界──を生きています。

不眠の原因を「個人の努力不足」と捉えるのは間違いです。

むしろ、環境と生体リズムのズレ(=進化的ミスマッチ)をいかに埋めるかが、快眠への本質的なアプローチとなります。

だからこそ、睡眠の質を高めることは、あなたの健康・パフォーマンス・メンタルの全てを底上げする、最もシンプルで効果的な“投資”なのです。

今夜から、眠ることに少し誇りを持ってみてください。

あなたの眠りには、太古から続く“サバイバルの叡智”が詰まっているのです。

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/