はじめに

音は日常生活の一部であり、我々の身体と心にさまざまな影響を与えます。

特に睡眠中の音環境は、睡眠の質に直接影響を及ぼします。

本記事では、音と睡眠の関係について、医療用語を交えながら詳しく解説します。

睡眠オタクな作業療法士の視点から、専門的な内容を提供します。

目次

音と睡眠の影響チェックテスト

▼「はい」の数を数えましょう▼

| チェック項目 |

|---|

| 夜間に外部の音(交通騒音、隣人の音など)が気になることがありますか? |

| 就寝中に突発的な音(アラーム、クラクションなど)で目が覚めることがありますか? |

| リラックスするために寝る前に音楽やホワイトノイズを聴きますか? |

| 睡眠中に耳栓や遮音カーテンを使用していますか? |

| 睡眠環境の音響設計(吸音材の使用など)について考えたことがありますか? |

結果発表

| スコア | 判定 |

|---|---|

| 5点 | 音環境が大きく睡眠に影響を与えている可能性が高いです。改善が強く推奨されます。 |

| 4点 | 音環境が大きく睡眠に影響を与えている可能性が高いです。改善が強く推奨されます。 |

| 3点 | 音環境が睡眠に影響を及ぼしている可能性があります。対策を検討しましょう。 |

| 2点 | 音環境が睡眠に影響を及ぼしている可能性があります。対策を検討しましょう。 |

| 1点 | 音環境による影響は少ない可能性がありますが、注意が必要です。 |

| 0点 | 音環境による影響は少ない可能性がありますが、注意が必要です。 |

![耳の断面図のイラスト🎨【フリー素材】|看護roo![カンゴルー]](https://img.kango-roo.com/upload/images/ki/ear-cross-sectional-view-internal-organs-thumbnail.jpg)

音の生理学的影響

聴覚系の刺激

音は外耳道を通じて鼓膜を振動させ、中耳の耳小骨を介して内耳の蝸牛へ伝わります。

ここで音波が電気信号に変換され、聴神経を通じて脳へ伝達されます。

この過程で音が覚醒反応を引き起こし、脳波の変化や自律神経系の反応を誘発します。

交感神経系の活性化

音刺激は交感神経系を活性化させ、心拍数や血圧の上昇を引き起こします。

特に急激で大きな音は、身体を覚醒状態にする「闘争・逃走反応」を引き起こし、リラックスしている状態から一転して警戒態勢に移行させます。

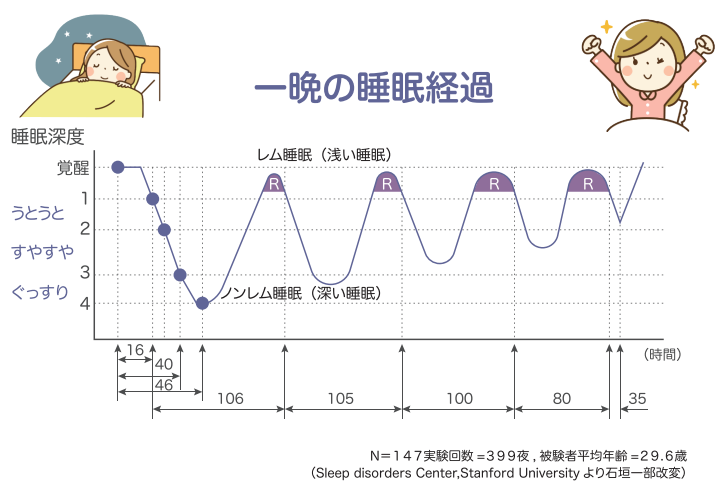

睡眠段階と音の影響

浅い眠り(ステージ1、2)

浅い眠りの段階では、音に対する感受性が高く、覚醒や睡眠の断片化が起こりやすいです。

この段階での音刺激は、睡眠の質を低下させる主な要因となります。

深い眠り(ステージ3、4)とREM睡眠

深いノンレム睡眠(ステージ3、4)では、音に対する反応が減少し、外部刺激による覚醒が起こりにくくなります。

しかし、REM睡眠では再び感受性が高まり、音による覚醒が起こりやすくなります。

▼睡眠の各ステージについて詳しく▼

音の種類とその影響

バックグラウンドノイズ

一定のリズムやパターンを持つ白色雑音や自然音(雨音、波音など)は、他の突発的な音をマスキングし、入眠を促進する効果があります。

これらの音は、環境音の一貫性を提供し、睡眠中の音刺激に対する感受性を低減します。

急な音や不規則な音

突発的で不規則な音(車のクラクション、犬の鳴き声、アラームなど)は、驚き反応を引き起こし、交感神経系を刺激して覚醒や睡眠の断片化を引き起こします。

これらの音は、睡眠の質を著しく低下させる可能性があります。

音環境の管理

音の遮断

遮音カーテンや耳栓の使用、静かな環境の確保は、外部からの音刺激を最小限に抑えるために有効です。

これにより、睡眠の質を向上させることができます。

音の調整

睡眠用の音楽やアプリを使用して、一定のリズムやリラックスできる音を再生することで、入眠をサポートする方法があります。

これにより、音環境をコントロールし、良質な睡眠を促進することが可能です。

できればタイマーを設定しておきましょう!

テレビなど人の声はオススメしません。

▼寝室環境について▼

音に対する個人差

感受性の違い

音に対する感受性は個人差が大きく、わずかな音でも敏感に反応する人もいれば、音に対して比較的鈍感な人もいます。

この感受性は、年齢や生活習慣、ストレスレベルなどによっても変化します。

適応と慣れ

一定の音環境に慣れると、音に対する反応が鈍くなることがあります。

例えば、都市部に住む人々は、夜間の交通騒音に慣れることで、これが睡眠の妨げになりにくくなることがあります。

しかし、この適応は個人差があり、一部の人は音に慣れにくい場合もあります。

音と睡眠に関する研究

実験研究

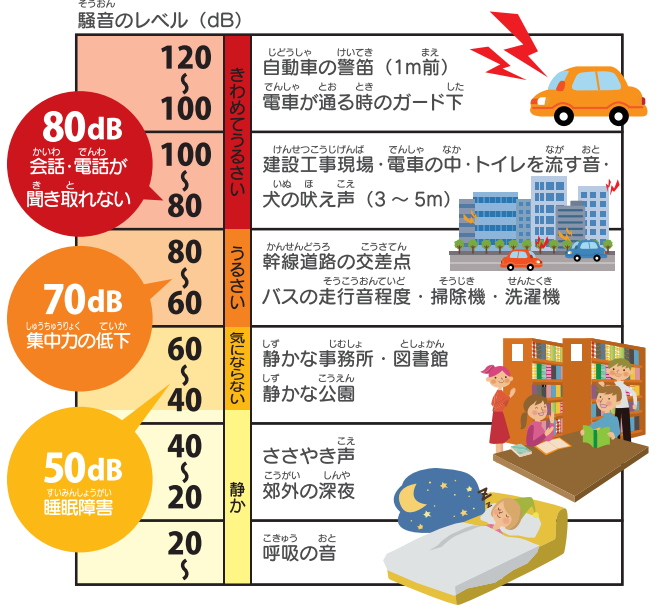

音の強度と睡眠の質

多くの研究で、音の強度(デシベル)が高くなるほど、覚醒や睡眠の断片化が増加することが示されています。

音の強度が高い環境では、深い睡眠に達することが難しくなり、睡眠の質が低下します。

音の周波数と睡眠

音の周波数も睡眠に影響を与える要因です。高周波音(高音)は低周波音(低音)よりも覚醒反応を引き起こしやすいとされています。

これにより、睡眠中に高周波音が存在する環境では、睡眠の断片化が増加する可能性があります。

臨床研究

環境音の改善

病院や介護施設での音環境の改善が、患者の睡眠の質を向上させることが報告されています。

例えば、ナースステーションの音を低減する、夜間の騒音を最小限に抑えるなどの取り組みです。

これにより、患者の睡眠が改善され、回復が促進されることが期待されます。

音楽療法

音楽療法が不眠症患者に対して有効であることが示されています。リラックスできる音楽を聴くことで、入眠時間が短縮され、睡眠の質が向上することがあります。

音楽療法は、非侵襲的であり、副作用が少ないため、広く推奨されています。

▼睡眠オタOTオススメ記事3選▼

医療職向けの実践的なアドバイス

睡眠環境の整備

患者には静かな寝室を確保することを推奨します。

遮音カーテンや耳栓、ホワイトノイズマシンを使用することで、外部からの音刺激を減少させることができます。

また、寝室内の電子機器の使用を控えることも、睡眠の質向上に寄与します。

リラックス法の導入

音楽療法や瞑想アプリなど、リラックスできる音を利用する方法を提案します。

これにより、睡眠前のリラックスを促進し、入眠をスムーズにすることが期待されます。

診療現場での対策

病室の音環境

患者の睡眠を妨げないように、夜間のナースステーションの音を減らす、ドアの開閉音を抑えるなどの工夫が必要です。

病室内の音環境を改善することで、患者の睡眠の質を向上させることができます。

音響設計の改善

病院や施設の設計段階から、音響環境を考慮し、吸音材の使用や音の反響を防ぐ設計を取り入れることが有効です。

これにより、施設全体の音環境が改善され、患者やスタッフのストレス軽減につながります。

まとめ

音と睡眠の関係は非常に複雑であり、個々の患者の状況に応じた柔軟な対応が求められます。

最新の研究や実践例を参考にしながら、患者一人ひとりに最適な音環境を提供することが重要です。

音の遮断や調整、リラックス法の導入など、多角的なアプローチを用いることで、質の高い睡眠を実現することができます。

▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /

寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”

【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──

🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…

ノンレム睡眠からステージ4が消えた理由|深睡眠は減った?分類変更を科学的に解説

【保存版】睡眠不足が引き起こした事故の真実|交通・医療・産業現場の事例と防ぐための科学的方法

三重・愛知・岐阜の経営支援|“動かしたいのに動けない”事業を動かす

新年を“整える”伊勢の特別体験|健康講座×ボディワーク×神宮参拝+赤福付き

よくある質問と回答

Q1: 夜間の交通騒音が睡眠にどのような影響を与えますか?

夜間の交通騒音は、交感神経系を活性化させ、心拍数や血圧の上昇を引き起こすことで、睡眠の断片化や浅い眠りを増加させます。

特に高デシベルの音は深いノンレム睡眠を妨げ、睡眠の質を低下させます。

Q2: 白色雑音は本当に睡眠に効果的ですか?

白色雑音は、一定のリズムを持つため、突発的な音をマスキングし、入眠を促進する効果があります。

白色雑音を使用することで、外部からの音刺激に対する感受性が低減し、睡眠の質が向上することが期待されます。

Q3: 音楽療法が不眠症に対して有効である理由は何ですか?

音楽療法はリラックス効果を促進し、ストレスホルモンの分泌を抑制することで、入眠を助けます。

非侵襲的で副作用が少ないため、不眠症患者に対して安全かつ効果的な治療法として推奨されます。

Q4: 睡眠中に耳栓を使用することは安全ですか?

耳栓の使用は、安全であり、外部からの音刺激を効果的に遮断する手段として推奨されます。

ただし、適切な使用方法を守り、耳の健康を維持するために定期的に耳栓を清潔に保つことが重要です。

Q5: 睡眠環境の音響設計はどのように行えばよいですか?

音響設計には、吸音材の使用や音の反響を防ぐ設計が含まれます。

これにより、静かな環境が提供され、睡眠の質が向上します。病院や施設では、設計段階から音響環境を考慮することで、患者やスタッフのストレス軽減にもつながります。

▼睡眠オタOTオススメ記事3選▼

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/

引用文献

- Basner M, et al. Auditory and non-auditory effects of noise on health. Lancet. 2014.

- Carter NL. Transportation noise, sleep, and possible after-effects. Environ Int. 1996.

- Halperin D. Environmental noise and sleep disturbances: A threat to health? Sleep Sci. 2014.

- Muzet A. Environmental noise, sleep and health. Sleep Med Rev. 2007.

- Tassi P, et al. Noise sensitivity, a critical factor in environmental noise assessment: A review. Noise Health. 2000.