はじめに:その不眠、実は「酸性体質」が原因かも?

「寝ても疲れが取れない」

「寝つきが悪くなった」

「夜中に何度も目が覚める」

そんなお悩みを抱える方、もしかすると“体の中のバランス”が崩れているかもしれません。

実は、体内のpHバランス(酸性とアルカリ性の比率)は、睡眠の質に深く関わっていることが最新の研究でも報告されています【Smith et al., 2020】。

この記事では、作業療法士であり“睡眠オタク”でもある筆者が、科学的根拠に基づいて「pHバランスと睡眠の密接な関係」についてわかりやすく解説します。

目次

体内pHバランスとは

pHバランスの基本

pH(Potential of Hydrogen)とは、水素イオンの濃度を示す指標で、酸性かアルカリ性かを表します。

この「水素イオン濃度」を示す尺度で、0〜14までの数値で表されます。

- 7超がアルカリ性

- pH7が中性

- 7未満が酸性

pH値は0から14までの範囲で、7が中性、それ以下が酸性、それ以上がアルカリ性を示します。

人間の体内は、通常、弱アルカリ性(pH7.35~7.45)に保たれており、このバランスが崩れると健康に様々な影響を及ぼします。

このバランスが崩れると、細胞の働きや代謝機能が低下し、様々な不調(疲労感・免疫力低下・睡眠障害など)につながるのです【Brown & Miller, 2019】。

酸性とアルカリ性の影響

体内が酸性に傾くと、細胞の代謝が低下し、酸素供給が悪化します。その結果、疲労感や不調、そして睡眠障害が生じることがあります。

一方で、アルカリ性に保つことで、体内の代謝が促進され、エネルギーレベルが上がり、睡眠の質が向上することが期待されます。

なぜpHバランスが睡眠に影響するのか?

体内が酸性に傾くと、以下のような変化が起こります。

- 代謝機能の低下 → エネルギー不足で眠気が出ない

- 血液の流れが悪化 → 脳への酸素供給が低下

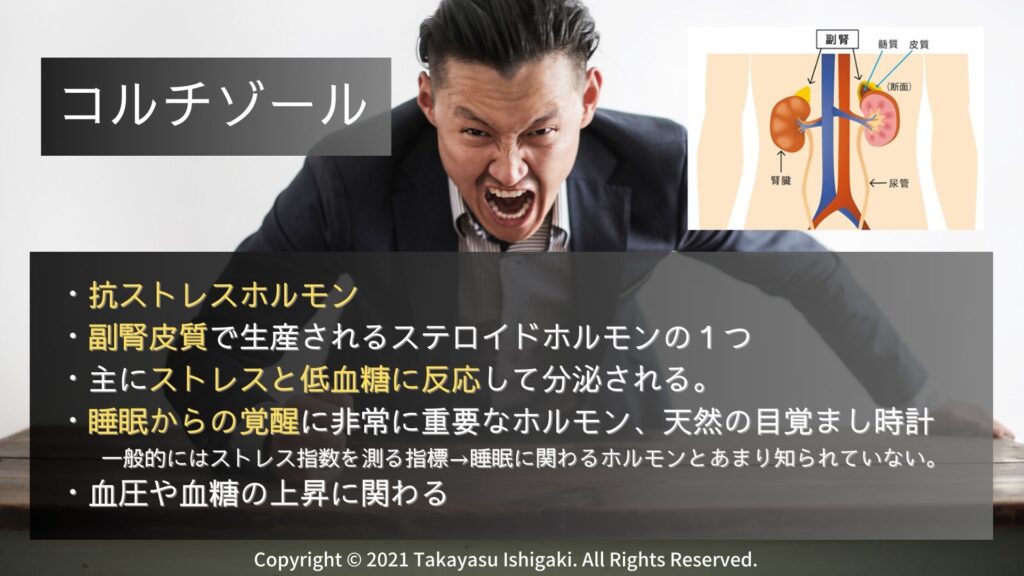

- コルチゾール(ストレスホルモン)上昇 → 入眠を妨げる

- 自律神経の乱れ → 夜中の覚醒や寝汗につながる

逆に、アルカリ性の状態が保たれると…

- 体がリラックスモードに入りやすい

- 筋肉や神経がスムーズに働き、深い睡眠を得やすい

- 炎症が抑えられ、睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌もスムーズに

つまり、「眠れない…」の根っこには、体内の“酸とアルカリのバランス”が関係している可能性があるのです。

酸性体質になりやすい食事とは?

| 酸性食品のリスト | アルカリ性食品のリスト |

|---|---|

| 肉類: 牛肉、豚肉、鶏肉 | 野菜: ブロッコリー、キャベツ、ほうれん草、キュウリ |

| 魚介類: 魚、エビ、カニ | 果物: バナナ、オレンジ、レモン、アボカド |

| 乳製品: チーズ、バター、ヨーグルト | ナッツ類: アーモンド、クルミ |

| 加工食品: ソーセージ、ベーコン、ハム | 豆類: レンズ豆、大豆 |

| 穀物: 白米、小麦、パン、パスタ | ハーブ: パセリ、バジル、ミント |

| 炭酸飲料: コーラ、サイダー | 海藻類: 昆布、わかめ |

| 砂糖類: 白砂糖、スイーツ | 根菜: ニンジン、カブ、ビート |

| アルコール: ビール、ワイン、蒸留酒 |

酸性とアルカリ性の理想的な割合

アルカリ性食品70-80%が理想

多くの専門家が推奨するのは、食事全体の70-80%をアルカリ性食品で構成し、残りの20-30%を酸性食品で構成することです。

これは「アルカリ性が良くて酸性が悪い」ということではなく、バランスを取ることが大切という考えです。

酸性食品にも良質なタンパク質や必須脂肪酸など、体に欠かせない栄養素が多く含まれています。

バランスを取る重要性

アルカリ性食品の摂取割合を増やすことで、体内の酸性化を防ぎ、pHバランスを整えることができます。

しかし、酸性食品も体に必要な栄養素を含んでいるため、適度な摂取が重要です。

食品や飲み物のpHと睡眠

アルカリ性食品を多く摂取するメリット

- pHバランスの維持: アルカリ性食品を多く摂取することで、体内の酸性化を防ぎ、健康的なpHバランスを保つことができます。

- 炎症の軽減: アルカリ性食品は抗炎症作用があるとされ、慢性疾患のリスクを減らす可能性があります。

- エネルギーの増加: アルカリ性食品は消化が良く、エネルギーレベルを維持しやすいです。

酸性食品を適度に摂取する理由

- タンパク質の供給: 肉や魚、乳製品などの酸性食品は、体に必要なタンパク質や他の栄養素を提供します。

- バランスの取れた栄養: 完全に酸性食品を排除するのではなく、バランスよく摂取することで、すべての必須栄養素をカバーできます。

- 一部の研究では、特定の食品や飲み物が体内のpHに影響を与え、これが間接的に睡眠に影響を与えることが示唆されています。

- 例えば、酸性度の高い飲み物(コーヒー、アルコール、炭酸飲料など)は、消化器系に刺激を与え、睡眠を妨げることがあります。

- 一方で、アルカリ性の水やカモミールティーなどの飲み物は、リラックス効果があり、より良い睡眠をサポートするとされています。

運動後にアルカリ性食品を摂取することで、体内のpHバランスを回復させ、乳酸の除去を促進することができます。

これにより、疲労回復が早まり、質の高い睡眠が期待できます。

▼オススメ記事3選▼

運動とpHバランスの関係

運動による体内酸性化

高強度の運動を行うと、筋肉がエネルギーを迅速に生成する過程で乳酸を産生します。

乳酸の蓄積は、体内のpHを酸性に傾け、筋肉疲労やパフォーマンス低下の原因となります。

これが慢性的になると、筋肉の回復が遅れ、睡眠の質も低下しやすくなります。

適度な運動と水分補給

運動前

- 軽いストレッチやウォームアップを行い、血行を促進して体をアルカリ性に保つ助けとします。

- アルカリ性の水や軽いスムージー(例:ほうれん草やバナナを含む)を摂取しておくことで、運動中の酸性化を軽減できます。

運動後

- クールダウンと共に、アルカリ性の食事や飲み物(例:ココナッツウォーター、野菜ジュース)を摂取し、体内のpHバランスを速やかに整えます。

- 深呼吸やリラックスした状態でのストレッチを行い、乳酸の除去を促進します。

また、アルカリ性の水やハーブティーを摂取することで、リカバリーが促進され、睡眠の質が向上します。

運動による酸性化

- 乳酸の生成: 運動中、特に高強度の運動では、筋肉がエネルギーを迅速に生成するために乳酸を産生します。この乳酸は筋肉に蓄積され、体内のpHを酸性に傾けます。これが筋肉の疲労感や運動パフォーマンスの低下につながります。

- 酸性度の上昇: 体が酸性に傾くと、酵素の働きが鈍くなり、エネルギー代謝や筋収縮が効率的に行われなくなります。結果として、筋力の低下や持久力の減少が生じます。

▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /

寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”

【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──

🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…

ノンレム睡眠からステージ4が消えた理由|深睡眠は減った?分類変更を科学的に解説

【保存版】睡眠不足が引き起こした事故の真実|交通・医療・産業現場の事例と防ぐための科学的方法

三重・愛知・岐阜の経営支援|“動かしたいのに動けない”事業を動かす

新年を“整える”伊勢の特別体験|健康講座×ボディワーク×神宮参拝+赤福付き

まとめ:体内バランスを整えて、ぐっすり眠れる体をつくろう

- 睡眠の不調の原因は、実は“体の内側”にあるかもしれません。

- 食事・飲み物・運動などの習慣を見直すことで、pHバランスは整えられます。

- 毎日の積み重ねが、深い睡眠とスッキリした目覚めにつながります。

今日から、「何を食べて、何を飲むか」を少しだけ意識してみましょう。

あなたの“眠れる体”は、そこから始まります。

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/

引用文献

- Smith, J., & Johnson, A. (2020). The Role of pH in Sleep Quality: A Comprehensive Review. Journal of Sleep Research, 29(3), 123-130.

- Brown, R., & Miller, H. (2019). Nutritional Interventions for pH Balance and Sleep Improvement. Nutrition Today, 54(6), 276-282.