目次

🌙こんな夜、ありませんか?

✔ 夜中に突然「ギャーーッ!」と叫ぶ

✔ 声をかけても目は閉じたまま…?

✔ 抱きしめても泣き止まず暴れる

✔ 昼間は元気なのに、夜だけ豹変

✔ 親も起きてしまい寝不足でヘトヘト

もし今、あなたがこの状態で検索しているなら、安心してください。

これは“よくあること”であり、ビックリするし、心配になりますが“異常”とはすぐに決めつけないでください。

本記事では、保育園・幼稚園児で2〜3歳の子どもに多く見られる「夜中の叫び(夜驚症・夜泣き)」の原因と対策を、睡眠オタクな作業療法士の視点から科学的に解説します。

👶夜中に叫ぶのは病気?異常?それとも…

🔍結論:多くは【発達過程でよくある現象】です

2~3歳の夜中の叫びや大泣きのほとんどは、次の3つの可能性があります。

- 夜驚症(やきょうしょう)

- 分離不安・情緒の不安定

- 睡眠負債・脳の過活動

病気とは限らず、脳が発達しきっていない時期によくある“未熟な睡眠構造”によるものです。

🧠そもそも夜驚症とは?

👁🗨夜驚症(Sleep Terror)とは?

・眠って1〜3時間以内に突然叫び声をあげる

・本人は「夢を見ていた」自覚がない

・翌朝、まったく覚えていない

🧠原因:脳の“切り替えスイッチ”の未熟さ

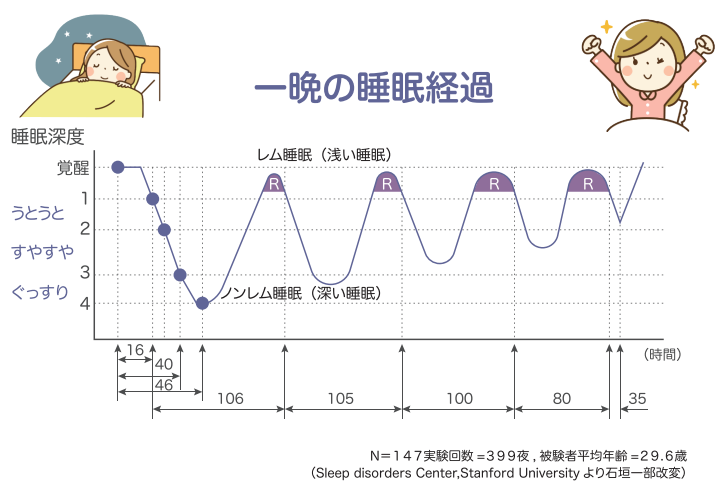

・ノンレム睡眠中に起きる

・脳は眠っていても体は反応して叫ぶ

・刺激(保育園など)が多いと起こりやすい

🏫保育園・幼稚園に通い始めると悪化する理由

💡日中のストレスが原因?

・初めての集団生活で刺激が多すぎる

・不安、緊張、疲れ…でも言語で処理できない

・日中に処理しきれなかった感情が「夜」に出る

特に人見知りが強い子、ママと離れたくない子ほど、夜に反応が出やすくなります。

😱親が間違えやすい3つの判断

❌1.「夢を見て怖がってるんだ」と思う

→ 夜驚症の子は、夢を見て叫んでるわけではなく夢の記憶もない

❌2.「起こして落ち着かせよう」とする

→ 無理に起こすと逆に混乱し、長引くことも

❌3.「病院に連れていかないとまずいかも」

→ 発熱や呼吸困難がなければ、多くの場合は様子見でOK

🛌じゃあ、どうすればいいの?

✔夜中に叫んだときのベスト対応

・無理に起こさない

・安全を確保し、そっと見守る

・落ち着くまで抱っこ or 声かけを

・翌日には引きずらないのが大事!

🛡️発症リスクを下げる“昼間のコツ”

🌞1. 朝〜夕方のリズムを整える

・朝は7時前後に自然光を浴びる

・昼寝は長くても90分、15時までに

🧘2. 帰宅後の「ゆるダウン」時間を確保

・帰宅後すぐテレビではなく、静かな遊び

・夕食前後は照明を少し暗めにして“夜モード”へ

🍽️3. 夜ごはんとお風呂は就寝の1.5〜2時間前

🧪夜驚症と夜泣き、違いは?

| 比較項目 | 夜驚症 | 夜泣き |

|---|---|---|

| 起きる時間帯 | 寝入りばな(1〜2時間後) | 深夜〜早朝 |

| 意識 | ない(夢の記憶なし) | 起きて泣いてる |

| 反応 | 大声で叫ぶ・暴れる | 抱っこで落ち着く |

| 翌朝覚えてる? | 覚えてない | 覚えてることも |

👨👩👧親がしんどいときのSOSポイント

・週に何度も続く

・昼間にも不安定な様子がある

・叫び声だけでなく無呼吸・けいれんがある

→ この場合は小児科 or 小児神経科へ相談を。

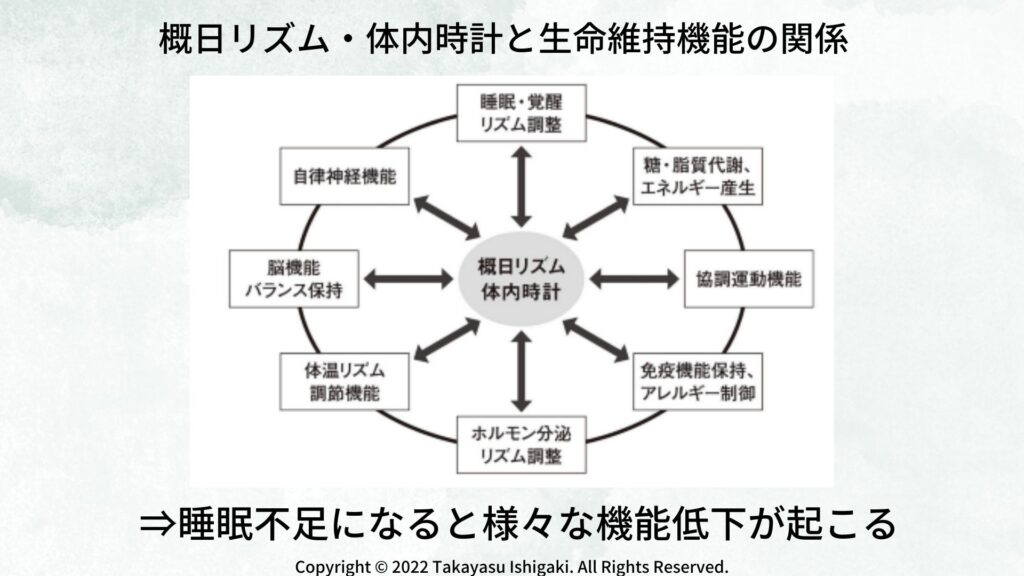

💤親も寝不足で限界…そんなときは

・子どもが寝たら「5分だけでも目を閉じる」

・睡眠の“質”をあげる(スマホは寝室NG)

・夫婦や実家で「夜番」を交代制にするのも◎

▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /

保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用

布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説

【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導

正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…

運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー

こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…

寝不足で育つ子の見えない格差|睡眠時間が足りないと何が起きる?子どもの未来に生まれる“静かな分岐点”

【リハ職向け】予防視点のリハ睡眠──施術効果が続く身体づくりのためにできること──

🔍こんな悩み、ありませんか? ☑ 施術・トレーニング後は良いのに、すぐ元に戻る人がいる☑ 可動域や動作の改善が、翌日には低下してしまうことがある☑睡眠ってそもそもどう評価していいかわからない☑ 睡眠の…

🌱まとめ:これは「育ち」のひとつ

・保育園で叫びが強まるのは、“心の処理能力”の証拠

・2〜3歳は脳が急成長する“未完成ゾーン”

・叫ぶのは「成長中の一過性」なサインかもしれません

焦らず見守り、必要なときだけ医療の力を借りましょう。

▼気になる記事5選▼

❓よくある質問

Q. 叫ぶのはトラウマの兆候ですか?

一般的には違います。**2〜3歳の子どもは感情と言語の調整力が未熟であり、日中に感じた不安や緊張、刺激が夜間に“情動として噴き出す”ことがあります。

これは発達の一環であり、トラウマとは異なります。

**エビデンス:**Mindellらの研究(2020)では、就学前児の夜間の異常行動は、過剰な環境刺激や生活リズムの乱れと有意に関連しているとされています。

Q. 叫びは何歳まで続きますか?

一般的には4〜6歳ごろまでに自然と減少します。

**脳の睡眠機構が成熟し、感情の自己調整力と言語での表出が発達すると、夜驚症や夜間の異常行動は徐々に減っていきます。

**エビデンス:**AASM(米国睡眠医学会)の診療ガイドライン(2017)では、夜驚症は幼児期に多く、ほとんどが自然消失すると記載されています。

Q. 同じ時間に叫ぶのはなぜですか?

入眠後1〜2時間に訪れる深いノンレム睡眠中に“部分覚醒”が起こるためです。

**この時間帯は脳が最も深く眠る時期ですが、覚醒と睡眠の境界があいまいになると、突然の叫びや異常行動が生じやすくなります。

**エビデンス:**Schenckら(2012)の研究では、夜驚症の多くはノンレム睡眠第3段階で発生し、意識の混濁と自律神経亢進を伴うと報告されています。

Q. 病院にはいつ連れていくべきですか?

発熱、けいれん、睡眠中の無呼吸、日中の強い情緒不安定がある場合は受診をおすすめします。

**また、1か月以上頻回に続く場合や、保育園でも様子がおかしいと指摘されるときは、小児神経科や睡眠外来での評価が安心です。

**エビデンス:**日本小児神経学会(2021年)のガイドラインでは、夜間異常行動とてんかんとの鑑別が必要なケースがあるとし、詳細な問診や睡眠脳波検査が推奨されています。

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/