\この記事を書いた人/

作業療法士・睡眠専門家としての医療的専門性に加え、企業の経営企画や人材育成支援に実務レベルで関わる「人的資本経営の伴走者」、石垣貴康が執筆しています。

これまでに、企業への健康投資導入や社内講座提供、ブランディング支援、助成金を活用した人材開発講座の企画・監修などを多数担当。

さらに、睡眠と健康をテーマにした書籍を出版し、専門家としてメディア出演の実績もあります。

自身も複数の事業を運営しながら、「科学的根拠 × 現場実践」の視点で、“働く人と組織=環境が健康的に成果を出す仕組みづくり”を支援しています。

目次

アンコンシャス・バイアスとは?

言葉の意味と定義

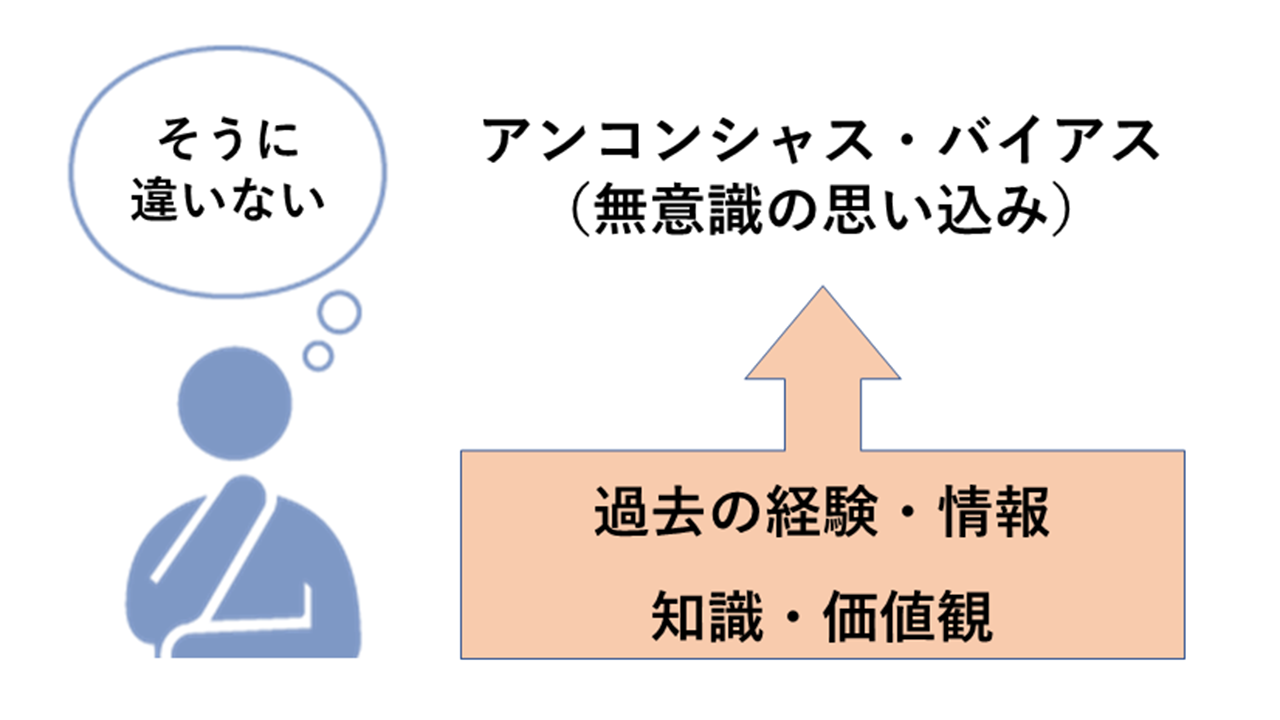

「アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)」とは、私たちが自覚しないまま抱いている思い込みや先入観のことです。

見た目、性別、年齢、職業、肩書きなど、表面的な情報だけで人や状況を判断してしまう“脳の自動処理”といえます。

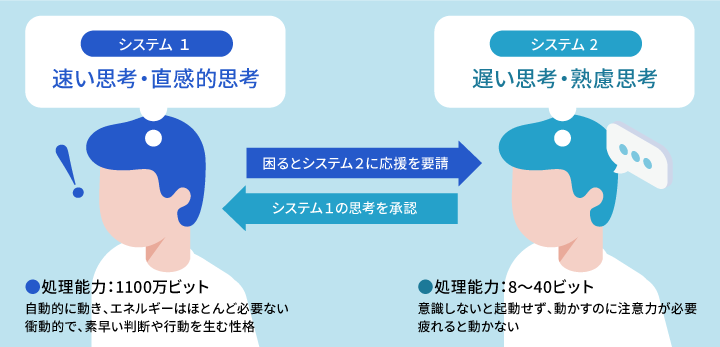

『ファスト&スロー』(ダニエル・カーネマン著)では、「人間の判断は2つの思考システム──直感的で速い“システム1”と、論理的で遅い“システム2”によって行われる」とされています。バイアスは“システム1”が生み出す直感的処理の副産物なのです。

なぜ人は“無意識の思い込み”を持つのか?

脳は一日に数万件もの情報を処理しています。

その膨大な情報量を効率的に処理するため、「過去の経験」や「社会からの刷り込み」に頼って判断をショートカットしようとするのです。

これがバイアスの正体です。

バイアスの種類と実生活での例

- 性別バイアス:「女性は感情的」「男性はリーダー向き」

- 年齢バイアス:「若いから頼りない」「年配だから経験豊富」

- 外見バイアス:「見た目で仕事ができそう/できなさそう」

- 立場バイアス:「上司は理解してくれない」「新人は何も分からない」

職場でありがち“見えない偏見”の例

「あの人、きっとこういうタイプ」

同じ部署にいても「○○さんは理屈っぽいから無理」と決めつけたり、話す前から“苦手”をつくってしまうこと、ありませんか?

これは立派なアンコンシャス・バイアスです。

「男性なのに感情的だよね」

感情表現は人間らしさの一部ですが、「性別」によって求める態度を無意識に変えているケースもあります。

男性が落ち込んでいたり涙を流すと「弱い」と評価されるのも、バイアスの影響です。

「あの部署は頼りにならない」

過去に一度ミスがあっただけで、部署全体を「仕事ができない集団」として認識してしまうことも。

情報は更新されているのに、自分の中のラベルは貼り替えられていないことがあります。

冷たくされたと感じる“認知のズレ”

「なんで自分にだけあの人は冷たいの?」と感じたとき、相手の態度の背景には“こちらへの苦手意識”ではなく、“過去の誰かと重ねて見ている”という無意識のバイアスが関係していることもあります。

『嫌われる勇気』(岸見一郎著)では、「他者の課題は自分が引き受けるべきものではない」と説いています。相手の反応に過度に左右されるのではなく、「自分がどう解釈するか」に意識を向けることで、冷たさに対する捉え方も変わってきます。

システム1とシステム2|無意識の思考と意識的な判断の違い

アンコンシャス・バイアスを理解する上で欠かせないのが、心理学者ダニエル・カーネマンが提唱した「システム1」と「システム2」という二つの思考モードです。

これを知ることで、なぜ私たちが偏った判断をしてしまうのかがクリアになります。

システム1|瞬時の判断を下す「自動運転モード」

- 特徴:感情や直感をベースに、瞬間的に反応する思考

- メリット:経験則からすばやく意思決定できる

- デメリット:情報を精査せず、先入観や思い込みに左右されやすい

- 職場での例:初対面の相手を「話しやすそう/話しにくそう」と即判断してしまう

システム2|熟考し、論理的に判断する「マニュアル運転モード」

- 特徴:時間をかけて、意識的に考えながら答えを導く

- メリット:複雑な問題を冷静に分析できる

- デメリット:時間と労力がかかるため、常に使うのは困難

- 職場での例:会議で多角的にデータを比較して方針を決める

アンコンシャス・バイアスとの関係

私たちは日常の90%以上をシステム1で判断しています。この「自動運転モード」に潜むのがアンコンシャス・バイアスです。

しかし、偏りに気づいた瞬間にシステム2へ切り替えることで、誤解や不公平な判断を減らせます。

実践ポイント

- 違和感を覚えたら立ち止まる

「なぜそう思ったのか?」と自問する習慣を持つ - データや事実を確認する

感覚ではなく根拠で判断する - 多様な意見を取り入れる

他者の視点はシステム2の思考を促すトリガーになる

アンコンシャス・バイアスの影響

評価やフィードバックの歪み

上司が「なんとなく合わない」という感覚だけで、特定の部下を過小評価してしまうことがあります。

その背景には無意識の価値観や先入観が潜んでおり、適正な人事評価の妨げになります。

チームの分断・信頼関係の低下

「○○さんはこういう人だから」とラベルを貼ることで、本来の力を発揮できなくなるだけでなく、チーム内の心理的安全性も損なわれます。

メンバー同士が自由に意見を言えない環境は、生産性にも直結します。

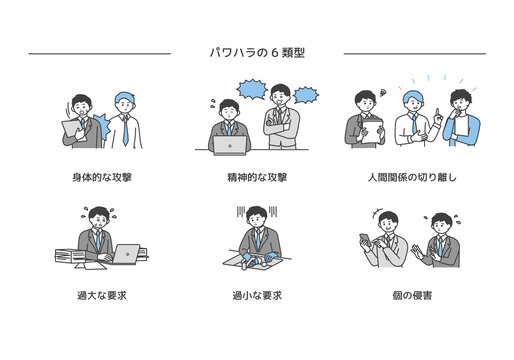

無自覚ハラスメントの温床になることも

悪気がなくても、「決めつけ」や「排除的な言動」はハラスメントの原因になります。

「女性なのに強いね」「外国人っぽい顔だね」といった軽口も、相手を傷つけてしまう可能性があるのです。

あなたも偏ってる?セルフチェックリスト

10の質問で分かる「思い込み傾向」

- 初対面の人を見た目で判断することがある

- 相手の肩書きによって態度が変わる

- 年齢や性別で相手の能力を想像してしまう

- 「どうせ○○だろう」と決めつけてしまう

- 他人の行動を“性格”で片付けがち

- 「なんか好きになれない」と感じる人がいる

- 自分と違う価値観を否定したくなる

- 相手の背景を深く知ろうとしない

- 過去の経験を元にレッテルを貼る

- 「普通はこうするよね」が口癖になっている

3つ以上当てはまる方は、無意識の思い込みに注意が必要です。

アンコンシャス・バイアスとの向き合い方

① 自分のフィルターに気づく(メタ認知)

まずは「自分がどんな見方をしているか」に気づくことが第一歩です。

気に入らない相手がいる場合、「なぜそう感じるのか?」と問い直すだけでも、バイアスに向き合う視点が養われます。

② 感情と事実を切り分ける習慣

「冷たくされた=嫌われている」とは限りません。相手が忙しかっただけかもしれませんし、ただ無表情なだけかもしれません。

事実と感情を分けて捉える力が、誤解やトラブルを減らします。

③ 多様な視点にふれる(読書・対話)

自分の“常識”は、あくまで一つの見方に過ぎません。異なる立場の人との対話、ノンフィクションや異文化に関する本を読むことで、視野が広がり、バイアスに気づくセンサーが鍛えられます。

『Think Again』(アダム・グラント著)では、「思い込みを手放し、柔軟に考え直すことこそが、現代に求められる知性だ」と語られています。バイアスに気づき、アップデートすることは、まさに“思考の柔軟性”の実践なのです。

職場で実践できる“思い込み”の手放し方

雑談・フィードバックで視野を広げる

仕事の話以外にも雑談やプライベートの一面を知ることで、「この人って意外と◯◯な一面があるんだ」と印象が更新されます。

フィードバックの場でも、「私がどう見えているか」を聞いてみると、バイアスの確認に役立ちます。

観察→質問→共感の3ステップ対話

「なんか違和感あるな…」と思ったら、まず観察。次に問いかけ、相手の背景や理由を聞いてみる。

共感できるポイントを見つければ、バイアスが“理解”に変わる瞬間が生まれます。

「無意識のままにしない」組織の工夫

Googleなどの企業では、アンコンシャス・バイアスに気づく研修を義務化しています。

組織としての取り組みがあることで、個人だけでなくチーム全体で“思い込み”に敏感な文化を育てていけるのです。

まとめ|アンコンシャス・バイアスは「悪」ではない。“認識”から変わる人間関係

- 誰にでもバイアスはある。それを“認めること”が第一歩

- 「正しさ」で裁かず、「背景」を想像する

- 気づくことは、関係性の再構築につながる

アンコンシャス・バイアスは「敵」ではなく、私たちの脳の働きそのもの。

だからこそ、気づき、対話し、少しずつ手放していくことが、人間関係を豊かにする鍵となるのです。

▼気になる記事3選▼

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/