目次

はじめに

「人は疲れたから折れるのではなく、どうせ報われないと思ったときに折れる」

この言葉は心理学の研究にも裏付けられています。

特に「学習性無力感」という概念は、私たちの心と脳が「報われなさ」をどのように処理し、時に壊れてしまうのかを説明してくれます。

この記事では、学習性無力感 × 神経生理学 × 睡眠科学を軸に、心が折れるメカニズムと睡眠の回復力について掘り下げます。

睡眠オタクな作業療法士としての臨床経験も交えつつ、研究データを紹介しながら解説していきます。

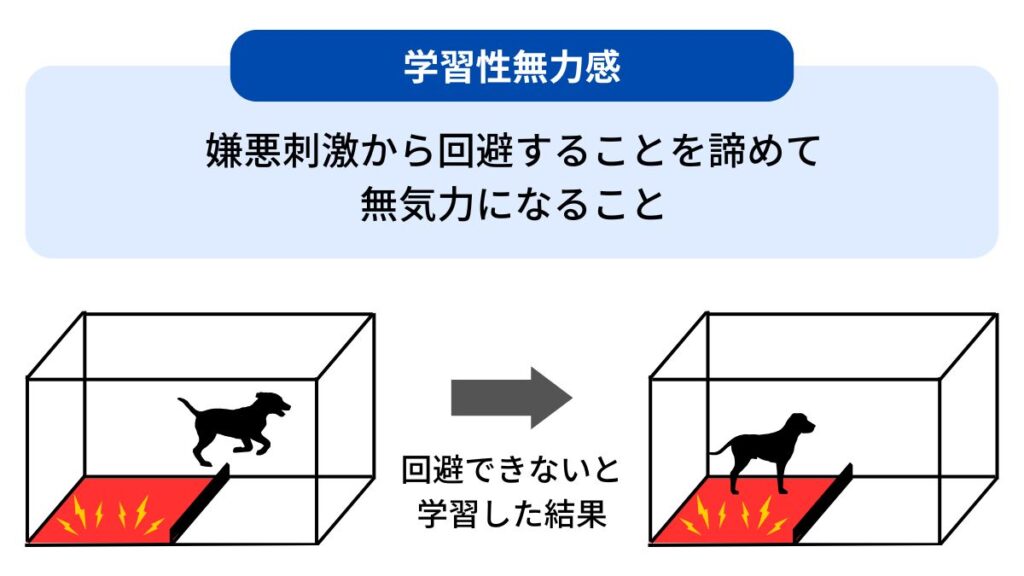

学習性無力感とは?

学習性無力感(Learned Helplessness)は、心理学者マーティン・セリグマン(1975年)の犬の実験で広く知られる現象です。

逃げられない状況で電気ショックを与え続けられた犬は、後に逃げられる状況でも「どうせ逃げられない」と行動しなくなりました。

人間に置き換えると、

- 「努力しても報われない」

- 「何をやっても失敗する」

という経験が積み重なることで、挑戦や学習意欲そのものが失われます。

この現象はうつ病や燃え尽き症候群(バーンアウト)の背景要因のひとつともされています。

第三者のエビデンス

心理学研究では、学習性無力感がうつ病患者に共通して観察される思考パターンのひとつであることが報告されています(Seligman, 1975; Abramson et al., 1978)。

脳で起こること:無力感の神経生理学

「どうせ報われない」という認知は、単なる気持ちの問題ではなく、脳回路そのものを変化させます。

報酬系の低下

- 腹側被蓋野(VTA)から側坐核(NAc)へ至るドーパミン報酬系は「やればできる」という期待を生みます。

- 無力感が続くとドーパミン放出が低下 → 挑戦意欲が減少。

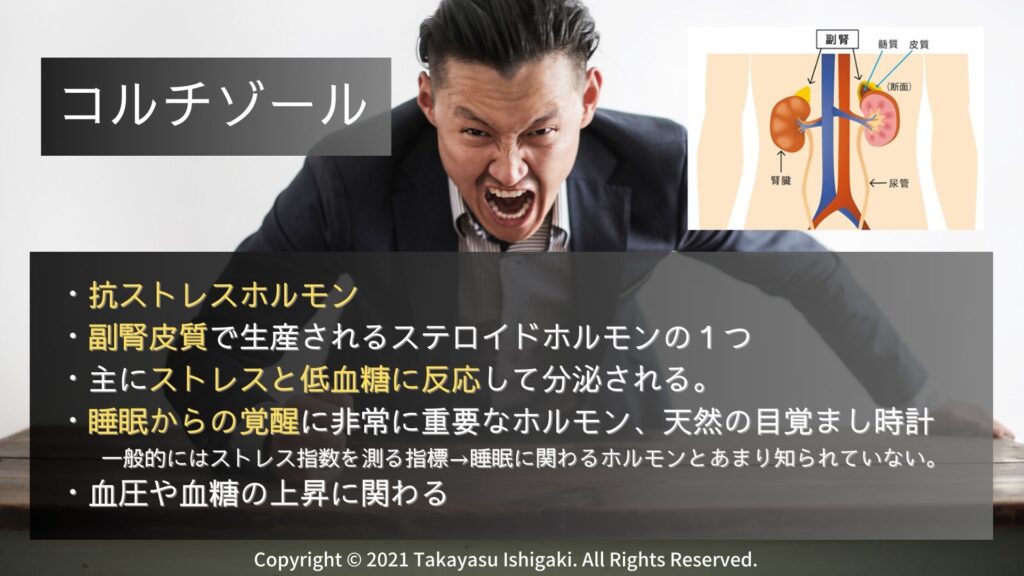

ストレス系(HPA軸)の暴走

- 「どうせ無理」という感覚は慢性的なストレス反応を生み、HPA軸を活性化。

- コルチゾール過剰分泌 → 海馬萎縮・前頭前野機能低下 → ネガティブな認知の固定化。

扁桃体の過活動

- 扁桃体は恐怖・不安を司る。

- 無力感は扁桃体を過敏にし、理性的な制御が効かなくなる。

神経可塑性の低下

- 慢性ストレスによりBDNF(脳由来神経栄養因子)が減少。

- 新しい行動を学ぶ力が低下し、無力感が固定化される。

第三者のエビデンス

神経科学研究では、学習性無力感に関連する脳領域として、扁桃体・海馬・前頭前野の異常が報告されています(Maier & Seligman, 2016, Rev. Neurosci)。

睡眠不足が無力感を悪化させる理由

睡眠は脳の情動制御と報酬系に直結しています。

睡眠不足は以下のように「無力感の悪循環」を助長します。

- ノンレム睡眠不足 → 前頭前野の制御力低下 → ネガティブ思考に支配されやすい

- レム睡眠不足 → 扁桃体の過活動が持続 → 不安や恐怖の感情が整理されない

- 総睡眠時間の不足 → ドーパミン系が鈍化 → 報酬期待感が減少

第三者のエビデンス

Walker & van der Helm (2009, Nature Reviews Neuroscience) は、睡眠不足が扁桃体の過活動を引き起こし、感情制御を著しく低下させると報告しています。

▼HPA軸「ストレス&睡眠」の関係▼

睡眠が回復を支えるメカニズム

十分な睡眠は「どうせ報われない」という認知をリセットする力を持っています。

- 深いノンレム睡眠:学習内容や経験を整理 → 前頭前野の制御力回復

- レム睡眠:感情記憶の処理 → 扁桃体の過活動を沈静化

- 全体の睡眠リズム:ドーパミンやセロトニンの神経回路を再調整

第三者のエビデンス

Diekelmann & Born (2010, Nat Rev Neurosci) は、睡眠が「記憶の固定化」と「感情の調整」の両面で重要な役割を果たすと指摘しています。

無力感に立ち向かう実践法

① 小さな成功体験を積む

ToDoリストに「布団を整える」など簡単な項目を入れ、報酬系を刺激する。

② 感謝を言葉にする

「ありがとう」を習慣化すると脳の報酬系が活性化。

③ 睡眠を優先する

無力感を感じるときほど「まず寝る」。睡眠は脳の自然なリハビリ。

④ 運動・腸活を取り入れる

運動はBDNFを増やし、腸内環境はセロトニン産生を促進。

第三者のエビデンス

運動がうつ病患者のBDNFレベルを改善し、無力感を軽減することが報告されています(Szuhany et al., 2015, J Psychiatr Res)。

▼気になる記事3選▼

まとめ

- 心が折れるのは「疲れ」ではなく「どうせ報われない」という無力感。

- その背景には、報酬系の低下・ストレス反応の過剰・感情制御の破綻がある。

- 睡眠不足は無力感を悪化させ、十分な睡眠は回復の基盤となる。

- 科学的エビデンスを踏まえた生活習慣(小さな成功・感謝・睡眠・運動)が、無力感を乗り越える力になる。

▼2026年!「お伊勢さん」特別企画!!▼

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /

ノンレム睡眠からステージ4が消えた理由|深睡眠は減った?分類変更を科学的に解説

【保存版】睡眠不足が引き起こした事故の真実|交通・医療・産業現場の事例と防ぐための科学的方法

三重・愛知・岐阜の経営支援|“動かしたいのに動けない”事業を動かす

新年を“整える”伊勢の特別体験|健康講座×ボディワーク×神宮参拝+赤福付き

「どうせ報われない」心が折れるのは疲れのせいじゃない|学習性無力感と睡眠の深い関係

リハビリは訓練だけじゃない|自費リハの見直し“機能改善のデザイン”とは

FAQ:学習性無力感と睡眠についてよくある質問

Q1. 学習性無力感って誰にでも起こるの?

はい、誰にでも起こり得ます。

「努力しても認められない」「頑張っても状況が変わらない」という経験が繰り返されると、脳は「挑戦しても無駄だ」と学習してしまいます。

特に仕事や家庭での長期的なストレスが背景にある場合、この現象が強く出やすいです。

エビデンス

Seligman (1975) による古典的研究に加え、近年のレビュー(Maier & Seligman, 2016)では、人間の職場ストレス・学業失敗体験にも無力感が共通して観察されると報告されています。

Q2. 睡眠不足と無力感はどうつながるの?

睡眠不足は前頭前野(理性のコントロール中枢)の働きを低下させ、扁桃体(不安の中枢)を過剰に活性化させます。

その結果、「冷静に考える力」が落ち、「どうせダメだ」という感情に支配されやすくなります。

エビデンス

Walker & van der Helm (2009) は、睡眠不足によって扁桃体の反応が最大60%増幅することを報告。これにより感情制御が困難になるとされています。

Q3. 睡眠をとれば無力感は治るの?

完全に「治る」とは言えませんが、睡眠は回復の基盤になります。

十分な睡眠をとることで脳内の報酬系(ドーパミン回路)がリセットされ、挑戦意欲やポジティブな感情を取り戻しやすくなります。

ただし、小さな成功体験や人とのつながりと組み合わせることで、より効果的に無力感から抜け出せます。

エビデンス

Diekelmann & Born (2010) は、睡眠が「記憶固定化」と「情動調整」に必須であることを示し、ストレス回復の基盤であると述べています。

Q4. 子どもにも学習性無力感はある?

あります。

特に「努力しても褒められない」「失敗ばかり叱られる」という環境にいる子どもは、「頑張っても意味がない」と学びやすいです。

これが続くと「やる前から諦める」行動パターンにつながり、学習や社会性の発達に影響します。

エビデンス

教育心理学の研究(Dweck, 2006)は、「努力が成果につながる」という信念(成長マインドセット)が欠けると、挑戦回避行動が増えることを報告しています。

Q5. 無力感を和らげる具体的な方法は?

- 小さなToDoで成功体験を積む

「机を片付けた」「5分歩いた」など達成可能な目標から始める。 - 感謝を口にする

「ありがとう」を伝えると、自分も報われ感を感じやすい。 - 睡眠を削らない

疲れているときほど「まず寝る」ことを優先。 - 運動・腸活

運動はBDNFを増やし、腸内環境はセロトニン産生を支える。

エビデンス

Szuhany et al. (2015) は、運動によってBDNFが上昇し、抑うつ感の改善に有効であると示しています。

Q6. 心が折れそうなとき、まず何をすべき?

「頑張る前に、まず休む(寝る)」ことです。

睡眠によって前頭前野の働きが戻り、ネガティブな感情が整理されます。翌朝になると「昨日よりは頑張れそう」と思えることも多いです。

エビデンス

Goldstein & Walker (2014) は、十分な睡眠がポジティブな意思決定を支えると報告しています。

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/