この記事がオススメの方

☑小学生の子どもの睡眠不足に悩んでいる親御さん

☑子どもの成績向上や学習効率を高めたいと考えている方

☑子どもの夜更かしやスマホ依存を改善したいと思っている方

☑習い事や放課後活動が子どもの睡眠に影響していると感じる方

☑子どもの成長や発達に重要な睡眠について詳しく知りたい方

目次

小学生の勉強方法と睡眠の関係

睡眠不足と認知機能の低下

科学的研究によれば、睡眠不足は小学生の認知機能や学習能力に大きな影響を及ぼします。

特に、脳の前頭葉は注意力や問題解決能力を司る部分であり、睡眠が不足するとその機能が低下します。

このため、睡眠時間が十分でないと、子どもは学校での集中力を失い、学習効果が低下します。

記憶の定着と睡眠の役割

ノンレム睡眠(深い睡眠)中に、脳は情報を整理し、短期記憶を長期記憶へと変換します。

十分な睡眠を取ることで、学習した内容が脳内にしっかりと刻み込まれ、成績の向上に繋がります。

特に小学生は、1日に必要な睡眠時間が10時間前後とされており、この時間を確保することが大切です。

成績向上と睡眠の重要性

睡眠と脳内神経伝達物質の関係があります。

睡眠不足はドーパミンやセロトニンといった神経伝達物質のバランスを崩し、モチベーションや気分に悪影響を及ぼします。これにより、やる気が低下し、成績を上げるための努力が難しくなることがあります。

適切な睡眠を取ることで、これらの神経伝達物質のバランスを整え、学習意欲を維持することが可能です。

習い事と睡眠時間のバランス

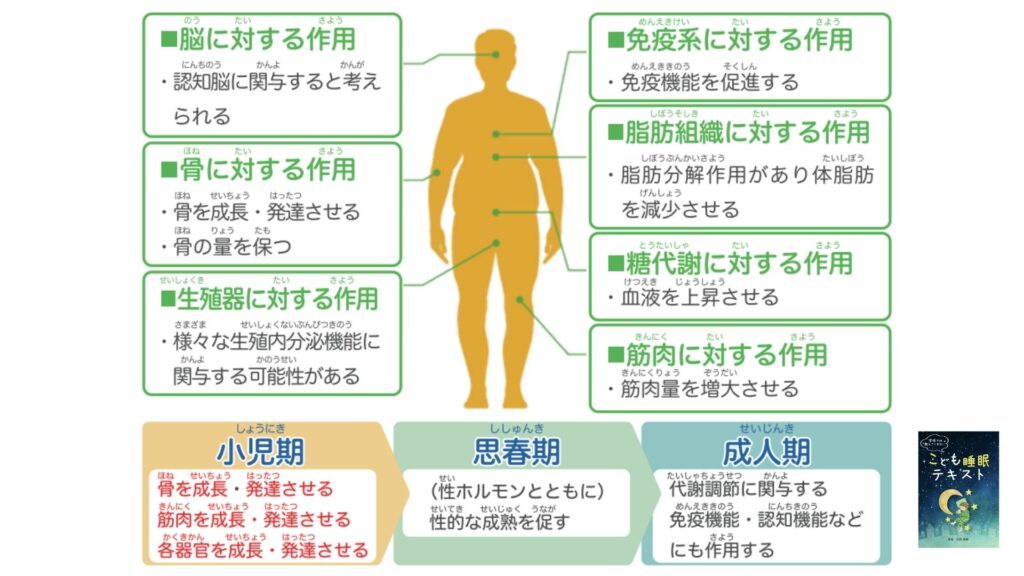

成長ホルモンは、子どもが睡眠中に多く分泌され、身体の発育や細胞の修復を促進します。しかし、習い事や放課後の活動が多すぎると、睡眠時間が短くなり、成長ホルモンの分泌が抑制されてしまいます。

これが子どもの成長に悪影響を及ぼす可能性があるため、習い事のスケジュールは無理のない範囲に調整することが必要です。

友達関係やいじめと睡眠のつながり

寝不足なのに逆に眠れないということはないでしょうか?睡眠不足というは、身体にとてもストレスがかかります。

睡眠不足はコルチゾールなどのストレスホルモンの分泌を増加させ、子どもの情緒が不安定になりやすくなります。これにより、友達関係での衝突やいじめのリスクが高まります。

規則正しい睡眠を維持することで、感情のコントロールがしやすくなり、人間関係のトラブルを減らすことができます。

ゲームやスマホ依存が睡眠に与える影響

夜遅くまでのデジタルデバイス使用は、ブルーライトによってメラトニンの分泌を抑制し、睡眠の質を低下させます。

メラトニンは睡眠を促進するホルモンであり、その分泌が減少すると寝付きが悪くなり、深い睡眠が得られにくくなります。

親としては、就寝1時間前にはデジタルデトックスを行い、子どもがリラックスできる環境を整えることが推奨されます。デジタルデトックスは重要性が高いですね。

発達障害と睡眠障害の関連性

発達障害のある子どもは、自律神経が乱れやすく、睡眠リズムが崩れることが多いです。

自律神経は心身のバランスを保つ重要な役割を果たしており、その調整が難しいと、深い睡眠に入ることが難しくなります。

専門的なサポートとともに、リラクゼーション技術を取り入れた睡眠改善が有効です。

思春期と睡眠の変化

小学生の高学年になると、思春期の始まりによりホルモンバランスが急激に変化します。

この変化が睡眠のリズムに影響を与え、夜更かしや寝付きの悪さを引き起こします。

特に夜間の成長ホルモンの分泌が重要なこの時期には、規則正しい睡眠パターンの維持が不可欠です。

運動不足が睡眠に与える影響

運動と自律神経は大きく関係します。

運動不足は自律神経のバランスを崩し、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズに行えなくなる原因になります。

適度な運動を行うことで、副交感神経が優位になり、リラックスしやすくなるため、良質な睡眠が得られます。特に夕方以降の軽い運動は、寝つきを良くするのに効果的です。

食生活と睡眠の関係

栄養素が睡眠の質に与える影響として、特にトリプトファンやマグネシウムといった栄養素は、メラトニンの生成に関与しており、これらを含む食材を摂取することで、睡眠の質が向上します。

また、カフェインを含む飲み物や、糖分の多い食品は、交感神経を刺激し、寝つきを妨げる可能性があるため、控えることが推奨されます。

簡易チェックテスト

以下の質問に「はい」か「いいえ」で答えてください。

- 子どもは毎日決まった時間にベッドに入っていますか?

- 夜更かしを防ぐためのルールを家庭内で設けていますか?

- 習い事やスマホの使用時間が睡眠時間に影響していませんか?

- 規則正しい運動習慣を取り入れていますか?

スコアの判定

- 「はい」が3つ以上:お子さんの睡眠環境は非常に良好です!

- 「はい」が2つ以下:改善が必要です。この記事内のアドバイスを参考に、ぜひ環境を整えてください。

▼気になる記事7選▼

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /

【寝ると片足が開くのはなぜ?】仰向けで足が外に倒れる原因と骨盤への影響を作業療法士が解説

なぜ睡眠薬を飲み続けても不眠は治らないのか?|効かない本当の理由を作業療法士が解説

保護中: 山本澄子先生セミナー受講生専用 ※3/31まで

保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用 ※3/31まで

布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説

【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導

正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…