「慢性的な痛みがなかなか取れない」

「整体やマッサージを受けてもスッキリしない」

「寝ても疲れが抜けない体になってきた…」

そんな“治らない不調”の背景には、「酸性体質」という見えない原因が潜んでいるかもしれません。

本記事では、「酸性体質と痛みの科学的な関係」を徹底的に掘り下げ、医療従事者・リハ職・健康志向の一般読者にも納得いただけるよう、専門知識と実践アドバイスを融合して解説します。

目次

酸性体質とは?|pHバランスの仕組みと重要性

人の体液は、弱アルカリ性(pH7.35〜7.45)に保たれるよう高度に制御されています。

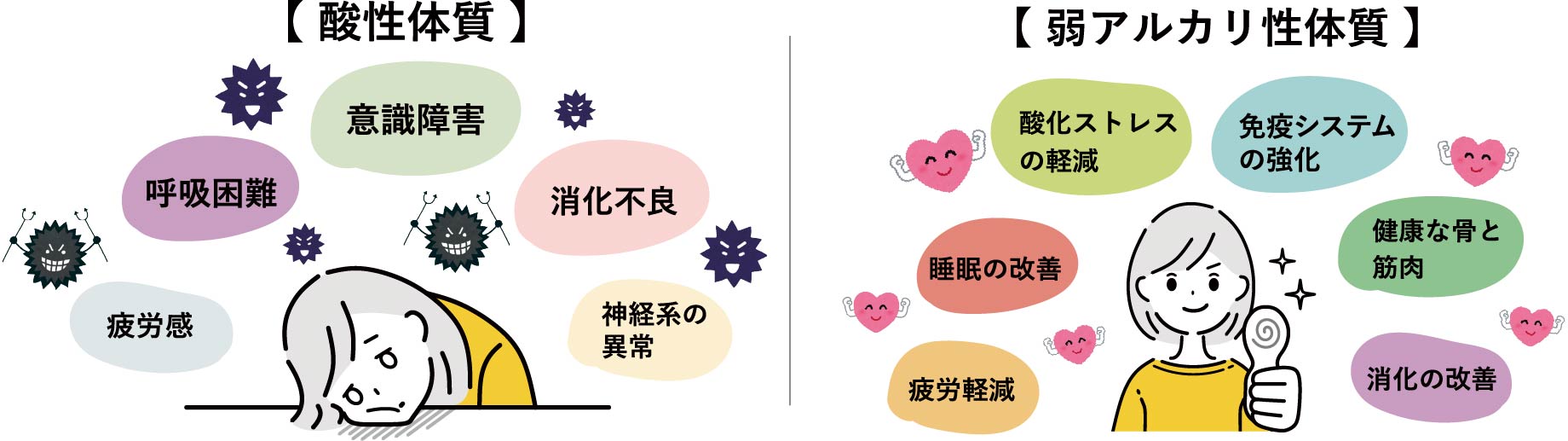

このpHバランスが乱れると、以下のような問題が生じます

- 酸化ストレスの増加

- 炎症性サイトカインの活性化

- 筋肉・神経の興奮状態維持

- ミネラルの過剰消費による骨・筋損耗

体が“酸性寄り”になっても、血液pH自体は一定に保たれます(ホメオスタシス)。

しかしその裏では、「骨からカルシウムが溶け出す」「腎臓や肺が酷使される」といった“代償”が起きており、これが筋骨格や神経系への負荷として現れるのです。

▼オススメ動画▼

酸性化が引き起こす“3つの痛みメカニズム”

① 筋肉と筋膜の硬直(酸性代謝産物の蓄積)

運動・ストレス・睡眠不足によって発生した「乳酸」「ピルビン酸」などの酸性物質が、

筋膜や筋線維の隙間に蓄積し、慢性的な張りやコリ・重だるさを生みます。

✅参考文献:Costill DL, et al. (1976). Accumulation of lactic acid and muscle fatigue.

② 酸による神経過敏化(ASICsの興奮)

酸性感受性イオンチャネル(ASICs)は、pHの低下に反応して神経を興奮状態にします。

これにより、通常は「刺激」と感じないものが「痛み」として誤認識されることも。

✅参考:Waldmann R, et al. (1997). Acid-sensing ion channels and nociception. Nature

③ 慢性炎症反応の増悪

pHの低下は、マクロファージやT細胞による炎症性サイトカイン(IL-6、TNF-α等)の分泌を促進。

その結果、関節・筋・腱などで「炎症の火種」が消えにくくなり、痛みが慢性化します。

✅参考:Kellum JA, et al. (2000). Acid-base disturbances and inflammation. Kidney Int.

酸性体質と関係する主な疾患・痛み症候群

| 疾患・症状名 | 酸性体質との関連メカニズム例 |

|---|---|

| 筋筋膜性疼痛症候群(MPS) | 筋膜内乳酸蓄積+交感神経過活動 |

| 線維筋痛症 | ミトコンドリア機能低下 × 慢性酸化ストレス |

| 片頭痛・緊張型頭痛 | 血管反応性 × 自律神経の酸性刺激 |

| 慢性腰痛・肩こり | 筋内酸性環境による持続的トリガーポイント形成 |

| リウマチ性関節炎 | 免疫細胞活性 × 炎症サイトカイン過剰反応 |

| 更年期障害に伴う筋痛 | 女性ホルモン低下に伴う代謝性アシドーシス傾向 |

なぜ体が酸性に傾くのか?|5大生活要因と現代人のリスク

| 要因 | 詳細・現象メカニズム |

|---|---|

| 食習慣 | 高タンパク・高脂肪・精製糖質の摂取 → 硫黄アミノ酸・リン酸の蓄積 |

| ストレス | 交感神経優位→乳酸増加・呼吸浅く→二酸化炭素蓄積 |

| 睡眠不足 | 成長ホルモン低下→修復が進まない/免疫低下→炎症持続 |

| 運動不足・過剰 | 筋代謝低下or疲労産物蓄積 → 酸性残留物が回収されず慢性化 |

| 薬剤・カフェイン | NSAIDsやカフェインの連用 → 胃酸過多+腸内環境悪化=酸性代謝産物の排泄障害 |

酸性体質チェックリスト&自己診断方法

✅ 1週間の平均尿pHが6.5未満

✅ 朝のこわばり・寝起きから疲れている

✅ 筋肉痛が取れにくく、張りが残りやすい

✅ 冷え・頭痛・胃のもたれなどが続く

✅ イライラや焦燥感が抜けない

☞2つ以上当てはまれば、「潜在的酸性体質」の可能性大。

市販のpH試験紙での尿pHチェック(朝・夜)も参考に。

唾液pHから見る酸性体質と痛みのリスク

酸性体質の評価は血液や尿だけではなく、唾液のpHからも推測できます。

唾液は口腔環境だけでなく、全身の代謝やミネラルバランスを反映しており、酸性傾向が強い場合、痛みや炎症が長引きやすくなることが知られています。

唾液pHが痛みと関係する理由

- 酸性寄りの唾液は、体内環境の酸性化を反映しやすく、筋肉・神経・免疫系への負担が増します。

- 酸性化した状態では、神経の興奮度が高まり、痛みの閾値が下がるため、軽い刺激でも痛みを感じやすくなります。

- 慢性炎症を抱える人や、がんなどの生活習慣病のリスクが高い人は、唾液pHが低い傾向にあります。

pH値の目安と体調の傾向

| 唾液pH値 | 状態の目安 |

|---|---|

| 7.0〜7.6 | 弱アルカリ性で健康的な代謝バランス |

| 6.5前後 | 中間域で生活習慣の影響が出やすい |

| 6.2以下 | 慢性炎症や酸化ストレスの蓄積傾向が強い状態 |

| 5.5以下 | 重度の酸性傾向で免疫低下や代謝障害のリスクが高い |

改善のための食事バランス

体の酸性化を防ぐためには、アルカリ性食品:酸性食品=8:2のバランスが推奨されます。

- アルカリ性食品(約8割)

葉物野菜・海藻・果物・発酵食品など - 酸性食品(約2割)

肉・魚・卵・乳製品・加工食品など

特に、カリウム・マグネシウムを豊富に含む食品を意識的に摂ることで、酸性傾向を緩和しやすくなります。

酸性体質を改善する7つの戦略(栄養・運動・睡眠・呼吸)

①「アルカリ性食品」の積極的摂取

| 食材例 | 作用 |

|---|---|

| 葉物野菜(ほうれん草・ケール) | カリウム・マグネシウムによる緩衝作用 |

| 海藻類(わかめ・昆布) | アルギン酸×腸内pH安定化 |

| 発酵食品(納豆・ぬか漬け) | 腸内環境改善→代謝調整 |

② 水分摂取と排泄機能の最適化

- 1日1.5~2Lのこまめな水分補給

- カフェイン・アルコール依存の見直し

- 起床時・入浴後・運動後に意識的な水分補給

③ 呼吸法でpHをリカバリー

- 鼻呼吸×腹式呼吸 → 二酸化炭素排出によるpH上昇

- 姿勢改善(猫背・巻き肩)で横隔膜の機能UP

- 1日1回の「呼吸リセット習慣」をつくる

④ ストレッチ+リズム運動

- 軽めの有酸素運動(ウォーキング・ダンス・スロージョギング)

- 朝と夜の“緩めるストレッチ”で乳酸代謝を促進

- リンパと血流を動かす「ほぐし」が必須

⑤ 睡眠の質と時間の確保

- 入眠90分前の「副交感神経刺激」(ぬるめ入浴・読書・音楽)

- 寝る直前のスマホ・刺激食を控える

- 深部体温・メラトニン・自律神経を整えるナイトルーティン構築

⑥ 腸内環境の正常化

- 食物繊維+発酵食品+オリゴ糖をセットで

- 「便・ガス・肌」で腸の状態を見える化

- pHは腸内細菌バランスとも直結(腸活はpH活)

⑦ サプリやアルカリ水の活用(補助的)

- クエン酸・マグネシウム・亜鉛などのミネラル系サプリ

- 尿pHの変化が見られる人も多数(Langmeier M., 2015)

症例紹介:酸性体質の改善で痛みが軽減した事例

症例:40代女性/肩こり・頭痛・胃もたれが数年続く

- 好物:肉・パン・コーヒー

- 就寝:0時過ぎ

- 運動:週1以下

- ストレス:職場の人間関係

【介入内容】

①食事に「野菜スムージー」「みそ汁」「納豆」を追加

②10分×朝晩の腹式呼吸&ストレッチ

③22:30就寝習慣+入浴リズム整備

【1ヶ月後】

→ 頭痛・肩こりが半減、朝の胃の重さが解消、肌のくすみも改善

\ 最新の記事をスワイプ👆⇒ /

なぜ睡眠薬を飲み続けても不眠は治らないのか?|効かない本当の理由を作業療法士が解説

保護中: 山本澄子先生セミナー受講生専用 ※3/31まで

保護中: 石井慎一郎先生セミナー受講生専用 ※3/31まで

布団に入ってすぐ寝る人は要注意?「即寝」がよくない本当の理由を医療視点で解説

【オンラインで学ぶ運動療法】関節のパフォーマンスを上げる運動指導

正常運動と異常運動を「体感」して、明日から“説明して介入できる”PTへ こちらはオンラインセミナーのご案内になります。 対象は、 理学療法士・作業療法士 運動療法に携わる方 初心者大歓迎 こんな方にお…

運動と睡眠は切り離せない。 機能改善の鍵は“関係性”にあった。PT/OT向けセミナー

こちらの記事は ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 対象となるオンラインセミナーのご案内です。 ●こんな悩みありませんか? ☑寝不足でパフォーマンスが安定しないクライアントがいる☑運動指導しても…

まとめ|pHを整え、“痛み体質”から卒業しよう

痛みや不調の原因は「神経・筋肉」だけではありません。

その奥に潜むのが「体内環境=pHバランス」の崩れです。

🔹 筋肉の張りが取れない

🔹 朝から疲れている

🔹 炎症や痛みが慢性化している

そんな時は、「酸性体質」が関わっていないかを一度疑ってみてください。

Totonoe-整-では、整体でのケアと並行して“体内環境”にアプローチすることが、真の改善への第一歩と考えてます。

\書籍はWEBで購入可/

\睡眠オタのYouTubeチャンネル/

\どんな活動してるの?/

よくある質問(FAQ)

Q. 酸性体質って西洋医学的に正式な概念ですか?

「酸性体質」という言葉は、医学用語としては正式に定義されていませんが、体液のpHバランスが痛み・炎症・代謝に影響することは科学的に証明されています。

特に、酸性寄りの体内環境では筋肉の硬直、神経の過敏化、慢性炎症が起こりやすくなることが報告されています(Waldmann et al., 1997/Kellum et al., 2000)。

西洋医学では「代謝性アシドーシス」や「慢性低度アシドーシス」といった形で研究されており、補完代替医療で使われる酸性体質の概念とも部分的に重なります。

Q. アルカリ性の食品や水は本当に効くの?

効果はありますが、食事だけで完全に酸性化した体を中和することは困難です。

アルカリ性食品(葉物野菜・海藻・発酵食品)はミネラルと抗酸化物質が豊富で、尿pHや炎症マーカーの改善が研究でも確認されています(Koufman et al., 2012/Langmeier et al., 2015)。

ただし、pHバランスの調整には栄養・睡眠・運動・呼吸・ストレスマネジメントを組み合わせた総合的な生活習慣改善が不可欠です。サプリやアルカリ水は補助的手段と考えましょう。

Q. 酸性かどうかは病院で検査できますか?

病院では「血液ガス分析」で動脈血pH(正常値7.35〜7.45)を測定できますが、これは重症患者や手術前など限られたケースでしか行われません。

日常的な酸性傾向を確認するには、尿pH測定が簡便かつ現実的です。市販のpH試験紙で朝・夜に測定し、平均が6.5未満の場合は酸性傾向の可能性があります。

あわせて「朝の疲労感」「筋肉の張り」「冷え」などの体調変化も指標になります。

▼気になる記事3選▼

📚参考文献・研究論文

- Waldmann R. et al. (1997). “Acid-sensing ion channels and nociception.” Nature

- Kellum JA. et al. (2000). “Acid-base disturbances and inflammation.” Kidney Int

- Langmeier M, et al. (2015). “Effects of alkaline mineral supplementation in chronic low back pain.”

- Koufman JA, et al. (2012). “Dietary approach to reflux prevention and pH management.”

- Costill DL. et al. (1976). “Lactic acid accumulation and fatigue in muscles.”